|

“윤송에도 좀 출연해 주셔요. 남성 출연자도 한 분쯤 계셔야…….”

“수필 낭독만도 벅찬데…….”

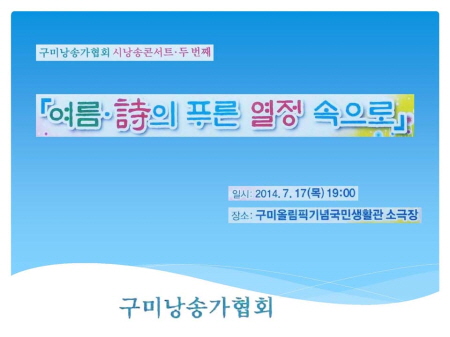

두 번째의 시낭송콘서트를 기획, 연출하고 있는 회장님의 전화다. 삼 년 전, 낭송 전문가인 회장님을 중심으로 시낭송에 뜻을 같이하는 사람들이 함께 모임을 만든 이래, 작년에 이어 두 번째의 콘서트를 열려 하고 있다.

수필을 쓰고 있는 나는 작년처럼 자작 수필을 낭독하기로 하고, 다른 회원들은 독송, 윤송, 시 퍼포먼스, 시극 등을 나누어 맡기로 했다. 여성 회원 수가 많다보니 여성들로만 팀이 구성되기도 했는데, 윤송에는 남성이 한 사람쯤 있어야 더욱 어울릴 것 같다고 했다. 윤송이란, 각자의 낭송시를 돌아가면서 한 연씩 낭송하다가 합송으로 끝을 맺는 낭송 형식을 말한다. 수필을 쓰고 있는 나는 작년처럼 자작 수필을 낭독하기로 하고, 다른 회원들은 독송, 윤송, 시 퍼포먼스, 시극 등을 나누어 맡기로 했다. 여성 회원 수가 많다보니 여성들로만 팀이 구성되기도 했는데, 윤송에는 남성이 한 사람쯤 있어야 더욱 어울릴 것 같다고 했다. 윤송이란, 각자의 낭송시를 돌아가면서 한 연씩 낭송하다가 합송으로 끝을 맺는 낭송 형식을 말한다.

나는 수필을 낭독하기로 하면서, 그냥 보고 읽기만 해서는 감정이 제대로 잡힐 것 같지 않아 낭독 아닌 낭송을 해보기로 하고, 외기에 공을 들이고 있는 중이었다. 긴 글을 자연스레 외기가 쉽지 않았다.

회장님의 청을 완곡히 사양을 하다가 간곡한 권유에 못 이겨 뒤늦게 참여하기로 하고 낭송할 시를 받았다. 콘서트 전체의 주제가 『여름·詩의 푸른 열정 속으로』인 것에 맞추어 윤송의 주제를 「그 여름 속으로」라 정하면서, 다섯이서 꾸미는 윤송의 낭송시로 마지막에 합송할 시까지 여름을 제재로 한 여섯 편의 시를 선정해 놓았다고 한다.

그 중에서 윤수천의 「여름 속으로」라는 시를 낭송해 주면 좋겠다고 했다. 박재삼의 「혹서 일기」도 생각했다가 이 시가 더 어울릴 것 같아서 드린다고 했다. “돌아가고 싶다/ 뜨거운 폭양 속으로……”라 시작되는 「여름 속으로」며, “늙기엔 아직도 멀어/ 청춘이 천리인데/ 이제 갈 길은/ 막상 얼마 안 남고……”라는 구절이 들어 있는 「혹서 일기」를 찾아서 읽어보았다.

생애의 황혼에 조금씩 다가서 가고 있는 나의 처지를 고려하여 낭송을 권유하려 했던 시들인 것 같다. 그래도 ‘갈 길이 얼마 안 남았다’는 것보다는 ‘폭양 속으로 돌아가고 싶다’는 것이 보다 생동감이 있을 것 같아 나에게 권한 모양이다. 시를 낭송하는 일이란 바로 그 시와 하나가 되는 일임을 잘 알기 때문일 것이다.

윤수천이라는 시인을 알고 보니 지금은 일흔이 넘은 아동문학가로 일찍이 동화로 문단에 나와 아동 시며 성인 시도 많이 쓴 시인이었다. “피라미 떼 하얀 건반처럼 뛰어놀던/ 그 시냇물/ 악동들 물장구치던 그 여름 속으로” 돌아가고 싶다고 한 「여름 속으로」를 다시 읽어보니, 반생은 넘어선 시기에 생기 왕성했던 지난 생애에 대한 향수를 동시풍으로 그려낸 것 같았다.

‘~싶다’는 것은 소망일뿐 현실의 일은 아니지만, 그런 의지로 살아가는 것도 늦갈이 생애의 한 힘이 될 수 있을 것 같다는 생각을 하며 외기를 애써나갔다.

함께 콘서트를 대비한 연습을 한다. 네 사람의 여성 회원 가운데에 내가 낭송하며 들어선다. 「여름 일기」(이해인), 「여름 숲에 들다」(주로진), 「혹서 일기」(박재삼)와 함께 내가 낭송하는「여름 속으로」에 이어 「당신의 여름을 사랑합니다」(이채)를 한 연씩 주고받으며 낭송하다가 마지막으로 「그늘 만들기」(홍수희)를 합송한다. 함께 콘서트를 대비한 연습을 한다. 네 사람의 여성 회원 가운데에 내가 낭송하며 들어선다. 「여름 일기」(이해인), 「여름 숲에 들다」(주로진), 「혹서 일기」(박재삼)와 함께 내가 낭송하는「여름 속으로」에 이어 「당신의 여름을 사랑합니다」(이채)를 한 연씩 주고받으며 낭송하다가 마지막으로 「그늘 만들기」(홍수희)를 합송한다.

아직 시가 몸에 온전히 배지 못한 탓일까. 돌아가면서 하는 낭송에 내가 등장할 때맞춤을 자주 놓쳐버린다. 차례를 헤아리다가 늦잡기도 하고, 긴장하다가 빨리 튀어나와 조화를 깨뜨리기도 한다. 혼자서는 다 잘 외어지던 구절들이 같이 서면 일쑤 막혀 더듬거리기도 한다.

시를 나의 것으로 만들기 위해 흐름을 찬찬히 음미하며 부지런히 외면서, 팀과 보조를 맞추어 가기에도 애썼다. 다행히 시간이 흐를수록 조금씩 나의 시가 되어가는 듯했다.

“뜨거운 맨살의 땅으로 돌아가고 싶다/ 악동들 다시 불러 모아/ 온 산천을 발칵 뒤집어놓고 싶다/ 매미들도 불러다가/한바탕 축제를 열고 싶다”

맨살로 살았던 뜨거운 청춘의 땅, 그 땅의 악동을 내 모습이라 치자. 아니, 지난날의 내 모습이었을 수도 있겠다. 천지를 포효할 것 같았던 그 악동 시절도 흘러가고, 비록 젊음의 축제도 끝났지만, 그 축제의 기억마저 끝난 것은 아니다.

“쇠꼬챙이처럼 내리꽂히는 불볕 화살/ 가마솥 같은 여름 한낮에/ 온몸 열어 태우고 싶다/ 온갖 세상의 땟자국들을/ 말끔히 지우고 싶다”

많이 살다보면 얼룩진 땟자국도 좀 많을까. 이 불볕 한여름에 온몸 열어 태우면서 생애의 땟자국들을 지워보자. 말끔히 지워보자.

드디어 무대의 날이 왔다. 관객들의 갈채에 안기어 흘러가는 프로그램을 따라 마침내 윤송 순서가 다가왔다. 혼자 서는 무대 같으면 잘못의 부끄러움도 혼자 짊어지면 되지만, 여럿이 함께 하는 무대에 나만 흠을 지우면 어찌하랴. 긴장감이 모공을 꽁꽁 조여들게 했다.

시를 외면서 한 사람씩 등장할 동안 무대 아래에서 차례를 기다리며 박동하는 호흡을 가다듬는다. 차례를 받아 시를 외며 무대에 오른다. 예정대로 첫 연이 내 서는 자리의 발끝에서 딱 맞추어 끝난다. 관객들이 모두 숨을 죽인다. 낭송시가 계속 흐르고 다시 내 순서가 돌아왔다. 배경음악의 흐름에 맞추어 들어간다. ‘……온 산천을 발칵 뒤집어놓고 싶다’라는 구절에 이르러 ‘발칵’에서 나도 모르게 주먹이 불끈 솟으며 온몸에 까맣게 전율이 돋았다. 그 산천에 대한, 그 젊음에 대한 끓는 그리움 때문이었던가. 마지막으로 「그늘 만들기」를 한 연씩 나누어 낭송하다가 끝 연 “벗이여, (벗이여)/ 우리도 서로의/ 그늘 아래 쉬어 갑시다.”를 손 높이 들어 합송하며 감격에 찬 어조로 윤송을 끝내는 순간, 아! 온 산천이 발칵 뒤집혀버렸다.

온 무대가 발칵 뒤집어졌다. 폭풍우처럼 밀어닥치는 관객들의 환호성과 박수소리가 무대를 온통 뒤집어놓았다. ‘~싶다’ 속에 담았던 그 향수 어린 세상들이 눈앞에 활짝 펼쳐졌다. 이 무대가 지난날의 내 젊음이고, 오늘의 내 삶인 것 같았다. 세상이 바로 무대고, 시가 바로 삶이 아니던가. 온 무대가 발칵 뒤집어졌다. 폭풍우처럼 밀어닥치는 관객들의 환호성과 박수소리가 무대를 온통 뒤집어놓았다. ‘~싶다’ 속에 담았던 그 향수 어린 세상들이 눈앞에 활짝 펼쳐졌다. 이 무대가 지난날의 내 젊음이고, 오늘의 내 삶인 것 같았다. 세상이 바로 무대고, 시가 바로 삶이 아니던가.

시가 곧 삶인 줄을 진작 몰랐던 것은 아니지만, 이리 발칵 삶이 되어 내게로 올 줄은 몰랐다. 지난날을 오늘로 만들고, 오늘을 지난날로 가져가는, 지난날과 오늘이 하나가 되게 할 줄은 몰랐다. 시도, 낭송도, 무대도 바로 눈앞의 삶이었다.

무대를 덮친 객석의 소리들은 오래도록 잦아들지 않았다. 그 소리가 온 산천을 발칵 뒤집어놓았다. 발칵 뒤집힌 산천 속에 내가 서 있다.♣(2014.7.23.)

|