|

남녘 어디에는 매화축제며 벚꽃축제가 한창이라는데, 내 사는 한촌 강둑의 벚나무들은 이제

겨우 망울을 벙글고 있다. 어찌된 일인지 이웃집 목련은 하얀 꽃을 탐스럽게 피워내는데 우리 집 마당의 목련은 겨우 하나 맺힌 봉오리를 피워내기 위해 안간힘을 쓰고 있다.

간절히 기다리는 것은 언제나 속을 태우다가 오는 것일까. 기다려보자. 아니 모른 체하고 있어볼까. 봄은 ‘기다리지 않아도 오고/ 기다림마저 잃었을 때에도 너는 온다.’(이성부, ‘봄’)고 하지 않았는가.

한촌에 봄이 바야흐로 익어간다 싶은 어느 날 아침에 보면 강둑은 갑자기 무엇이 폭발한 것 같은 벚꽃 천지가 된다. 어디에다 감추고 있다가 한꺼번에 그렇게 피워내는지 꽃은 마치 무슨 혁명을 하듯이 피어난다.

맑게 흐르는 강물은 꽃 그림자를 실어 나르기에 바쁘고, 윤슬은 찬란히 피어난 꽃을 향해 축가라도 보내 듯 재잘대며 반짝인다.

눈을 돌려 산을 보면 세상의 색깔이란 색깔은 모두 모인 꽃 천지를 이룬다. 생강나무꽃이며 산벚꽃 진달래꽃…, 노랗고 희고 붉은 빛이 푸른 솔잎과 어울려 현란한 빛깔의 향연을 벌이고 있다.

한촌은 봄만 그렇게 찬연한 것은 아니다. 어느 때 어떤 계절이라도 철에 걸맞은 풍경을 자아내며 사뭇 찬탄에 젖게 한다. 어찌 빛깔로 이루어내는 풍경의 거룩함뿐일까. 하늘빛을 담고 흐르는 맑은 물소리며, 산을 더욱 정취에 젖게 하는 바람소리 새소리는 또 어떤가.

강둑은 강물을 따라 기다란 화원을 이룬다. 봄의 벚꽃 찬란한 행렬은 물론 유홍초며 메꽃, 달개비꽃, 물봉선, 개망초…, 철철이 철 맞추어 함초롬히 피어난 풀꽃들이 한촌 풍경을 한결 살갑게 한다.

내가 모든 것을 내려놓고 한촌을 찾아든 까닭이다. 그 자연의 풍치가 좋고 풍정을 사랑하여 이 한촌으로 또 한 생애 삶의 터를 삼았다. 감동의 나날들이 나를 에워쌌다. 아름다운 자연이 있는 곳에서 담담히 티 없이 살 수 있다면 그보다 더 큰 행복은 또 무엇이랴. 내가 모든 것을 내려놓고 한촌을 찾아든 까닭이다. 그 자연의 풍치가 좋고 풍정을 사랑하여 이 한촌으로 또 한 생애 삶의 터를 삼았다. 감동의 나날들이 나를 에워쌌다. 아름다운 자연이 있는 곳에서 담담히 티 없이 살 수 있다면 그보다 더 큰 행복은 또 무엇이랴.

세상은 그러나, 마냥 행복의 찬가가 울려나오기만 하는 곳은 아니던가. 어느 날 산판꾼들이 험악한 기계들을 앞세우고 마을을 정벌할 듯 밀어닥쳐 산자락 하나를 점령했다. 그들은 마치 폴 포트의 킬링필드처럼 수종도 대소도 가리지 않고 나무들을 마구 도륙했다.

산자락은 무참하게 발가벗겨지고 잘린 목 같은 등걸이며 버려진 잔가지들만 어지럽게 널브러졌다. 바람은 어디를 지나고 새들은 어디에 앉으란 말인가. 마을 사람들은 무심했다. 산주가 자기 권리 행사하는 걸 누가 뭐랄 수 있겠느냐는 것이다.

아, 어느 날 어느 이웃은 마당귀에 서 있던 살구나무 백년 노거수를 무자비하게 잘라 장작으로 패어 가마솥 아궁이 앞에 쌓았다. 봄이면 정겹고도 화사한 꽃으로 마을을 훤하게 밝혀주던 나무였는데, 열매가 떨어져 길을 어지럽힌다고 베어냈단다. 아궁이가 나무를 탐내었던 것은 아니었을까. 제 나무 제 마음대로 하는데 왜 내 마음이 아릴까.

강둑도 제 모습 보전이 어려울 것 같다. 마을사람들은 풀숲 강둑길을 포장해 주기를 바라고 있다. 경운기며 사람이 다니기 좋게 해 달라는 것이다. 풀꽃 피는 풀숲이 있어 강둑길이 좋다는 말이야 물정 모르는 공연한 말로 들릴지 모르겠다. 견고한 콘크리트가 강둑길을 덮을 날이 머잖은 것 같다.

소나무며 느티나무 팽나무 고목들이 아늑한 그늘을 드리워주고 있는 마을 숲에 잔잔한 풀꽃들과 함께 상사화가 우아하게 피어난다. 상사화는 여러해살이풀이라 해마다 잎이 돋고 꽃이 피어나지만, 잎이든 꽃이든 모습이 온전할 때가 별로 없다. 잎은 마을 숲 풀베기할 때 잘려 나가기도 하고, 꽃은 유객들의 발길에 일쑤 밟힌다. 안쓰러워 주위에 줄을 둘러 보듬었다. 전에 없던 금줄을 보고 사람들은 어떤 웃음을 지을까. 소나무며 느티나무 팽나무 고목들이 아늑한 그늘을 드리워주고 있는 마을 숲에 잔잔한 풀꽃들과 함께 상사화가 우아하게 피어난다. 상사화는 여러해살이풀이라 해마다 잎이 돋고 꽃이 피어나지만, 잎이든 꽃이든 모습이 온전할 때가 별로 없다. 잎은 마을 숲 풀베기할 때 잘려 나가기도 하고, 꽃은 유객들의 발길에 일쑤 밟힌다. 안쓰러워 주위에 줄을 둘러 보듬었다. 전에 없던 금줄을 보고 사람들은 어떤 웃음을 지을까.

세상이 이렇게 흘러가는 가는 것도 세상살이의 한 이치일까. 나무며 풀꽃이 좋고 물소리 새소리가 좋아 자연을 찾아 든 삶이란 물색없는 우둔의 소치일까. 내 무위의 자연 사랑이란 허공을 젓는 손짓일 뿐일까.

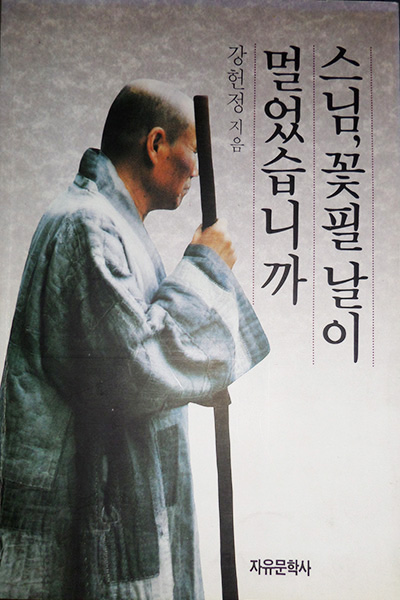

성철(性徹) 큰스님의 그늘이 좋아 세속의 화려한 이력이며 경륜을 다 내려놓고, 스님 계시는 암자로 찾아 든 여인이 있었다. 스님의 아늑한 그늘을 보듬으며 오랜 수행에 정진하던 어느 날 여인이 스님에게 “꽃 필 날이 멀었습니까?”라고 여쭈니 스님께서 흠칫하셨다. 여인이 말한 ‘꽃’이 공부의 꽃이며 도의 꽃을 말하고 있다는 걸 알아차리셨다는 뜻이다. 꽃 필 날이 언제라는 말씀은 없으시고, 그를 따르는 여인을 보고, 사랑이 가득 찬 음성으로 “저만치 떨어져 온나.”라고 하셨다.* 꽃 필 날이 아직 멀었단 말씀일까, 곧 필 거라는 말씀일까. 공부의 꽃이며 도의 꽃을 말하고 있다는 걸 알아차리셨다는 뜻이다. 꽃 필 날이 언제라는 말씀은 없으시고, 그를 따르는 여인을 보고, 사랑이 가득 찬 음성으로 “저만치 떨어져 온나.”라고 하셨다.* 꽃 필 날이 아직 멀었단 말씀일까, 곧 필 거라는 말씀일까.

나는 한촌 사랑을, 그 무위의 사랑을 누구에게 물어야 할까. 저 산에 물어야 할까, 강에 물어야 할까. 물으면 무어라 답할까. 그런 걸 물을 수 있는 한촌 살이의 경륜이 나에게 있을까. 어쩌면 산판에 널브러진 벌목들을 보고도 무심할 수 있고, 살구꽃 고목을 아궁이의 재로 만들 수도 있고, 강둑길이 포장길이 되기를 함께 바랄 수 있을 때라야 실로 한촌 사람이 되고, 그 자연 속의 사람이 될 수 있을지 모르겠다.

그 때 가서야 “꽃 필 날이 멀었습니까?”하고 물으면 한촌의 산이며 물은 저에 대한 사랑을 뜻하는 줄 알고 듬뿍 정어린 음성으로 ‘저만치 떨어져 오라’ 할까. 떨어져서 보면 그 사랑이 보일까.

나의 금줄 안에서 잘 자라주고 있는 상사화가 고맙다. 금생에서는 못 이룰 사랑을 품고 있는 잎이요 꽃이지만, 차생에서는 따뜻하고 찬란한 사랑으로 피어났으면 좋겠다.

한촌의 산이여 물이여! “꽃 필 날이 멀었습니까?”♣(2015.4.4.)

*강헌정, 『스님, 꽃 필 날이 멀었습니까』(자유문학사, 1994)

|