|

爭使歌樽課日至 노래하는 술잔 살펴 날로 이르게 한다면,

肯敎詩극暫時移 기꺼이 시인의 걸음 잠시 옮기리.

慇懃攬取淸凉意 은근히 시원한 뜻 잡아서 취하니,

道勝花展暑不知 도리가 승하고 꽃이 펴나 더위를 모르겠네.

-'綠陰詩'에서

외할아버지가 왜관의 낙빈음사(洛濱吟社)에서 여름의 풍정을 읊은 시다. 호기로운 풍류가 넘쳐나고 있다. 외할아버지의 문집을 읽으니 막혔던 무엇이 툭 터지는 것 같다. 어머니가 나에게 외할아버지의 문집을 전해 준 뜻을 생각하면 진작에 시원스레 읽었어야 할 것인데, 고문 한적(漢籍)을 읽어낼 수 없는 것이 답답하고 안타깝기만 했다. 외할아버지가 왜관의 낙빈음사(洛濱吟社)에서 여름의 풍정을 읊은 시다. 호기로운 풍류가 넘쳐나고 있다. 외할아버지의 문집을 읽으니 막혔던 무엇이 툭 터지는 것 같다. 어머니가 나에게 외할아버지의 문집을 전해 준 뜻을 생각하면 진작에 시원스레 읽었어야 할 것인데, 고문 한적(漢籍)을 읽어낼 수 없는 것이 답답하고 안타깝기만 했다.

외할아버지께서는 1878년에 외동으로 태어나 파란의 생애를 사시다가 62세를 일기로 1939년에 별세하시게 된다. 외할아버지가 돌아가신 것은 내가 태어나기 9년 전이다. 외할아버지는 다섯 살에 어머니를 여의고 외조모의 손에서 자라다가 열한 살에 본가로 돌아와 비로소 백부로부터 <천자문>을 익히게 된다. 어려서 병치레도 잦았고 집안이 매우 곤궁하여 많은 어려움을 겪어야 했다. 할아버지의 표현을 빌면 밭이라고는 송곳을 꽂을 자리도 없고, 어쩌다 쌀 한 되 보리 한 말을 얻으면 은과 옥 같이 생각될 지경이라고 했다. 열다섯 살에 장가를 들었는데 초례를 지내는 신랑이 몸에 걸칠 옷이 없어 남의 옷을 빌려 입고서는 혼례를 치르고 난 다음 옷을 갈아입고 빌린 옷을 돌려주었다고도 한다. 그러나 청빈을 미덕으로 알고 살면서 온갖 집안 일을 맡아 하는 와중에 짧은 겨를[片暇]과 촌음(寸陰)이라도 얻으면 책을 보고 먹을 갈기를 게을리 하지 않으셨다고 한다. 그리고 여러 학식 있는 사람들과 교유하기도 하고, 인동 향교에 오랫 동안 우거하시면서 학문에 정진하셨다고도 한다. 유족하지 못한 생활 속에서도 시와 풍월을 좋아하여 많은 시를 남기기도 하셨는데 당신 스스로를 풍류가 넘치고 다정한 사람[可謂風流多情者哉]으로 평하기도 하셨다. 동안 우거하시면서 학문에 정진하셨다고도 한다. 유족하지 못한 생활 속에서도 시와 풍월을 좋아하여 많은 시를 남기기도 하셨는데 당신 스스로를 풍류가 넘치고 다정한 사람[可謂風流多情者哉]으로 평하기도 하셨다.

1912년에 칠곡군 약목면의 면서기로 들어가 2년 뒤인 1914년에 면장이 되어 3년 간 재임하시다가 물러났는데, 1931년에 다시 면장으로 수임되어 5년 간을 재임하시게 되었다. 그만큼 지역민들로부터 많은 신임과 덕망을 얻고 계셨던 것 같다.

그런데 생애 중에서 한 가지 큰 걱정은 딸은 여럿을 두었으되, 대를 이을 아들이 없다는 것이었다. 결혼 초에 아들 하나를 두긴 했으나 참척의 아픔만 남기고 철도 들지 않아 죽고, 설상가상으로 딸들도 어려서 혹은 시집을 간 뒤에 셋이나 요절해 버렸다. 슬하의 참척과 요절로 외할아버지의 아픔도 이루 말할 수 없었지만, 이로 하여 외할머니는 실성(失性)의 지경에까지 이르렀다고 한다.

외동으로 태어나 외롭게 살아오신 외할아버지에게는 후사 문제가 생애의 모든 것을 걸어야 할 만큼 절박하고도 중요한 문제였던 것 같다. 외할아버지의 후사(後嗣)에 대한 집착은 속마음을 읊은 다음의 시를 보아도 잘 알 수 있다.

有子有孫同苽 아들 있고 손자 있어 오이와 북치와 같으니,

一生榮樂願無傷 일생의 영락이 이지러지지 않기를 바라네.

-'속마음을 서술하다(述懷)'에서

'고질(苽 )'이란 오이와 북치를 말하는데, 북치는 뿌리와 가까운 덩굴에 열린 작은 오이로, 즉 고질은 종손(宗孫)과 지손(支孫)을 가리키는 말로 '자손(子孫)'이란 뜻으로 쓰인다. 현실에는 자식이 없지만 상상 속에서는 자식이 풍성하게 있어 그 즐거움이 평생을 두고 끊이지 않기를 바라고 있으니, 실로 눈물겨운 상상이라 할 수 있을 것이다.

시앗을 보아서라도 후사를 얻기로 하고 소실을 들였다. 그러나 외할아버지는 아들 복이 지극히도 없으셨다. 소실과 다섯 해를 함께 살면서 아들 하나, 딸 하나를 낳아 후사를 잇는가 싶었는데, 둘 다 성장하지를 못하고 일찍 죽어 대를 잇는 일에 또 실패했다. 이로 인하여 가정에 분란이 끊이지 않아 소실과도 결별했다. 다시 대를 잇고자 하여 집안 조카를 데려다가 양자로 삼았는데, 이 때문에 더 큰 분란에 휩싸이게 된다. 생가에서 아들의 출계(出系)를 기화로 재산상의 문제를 빈번히 야기하여 집안이 편할 날이 없고, 급기야는 파양 지경에까지 이르다가 외할아버지 만년에는 가세가 풍비박산하게 된다.

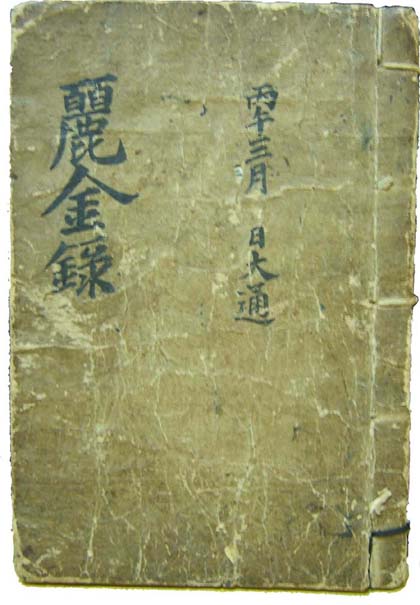

어머니가 친정아버지의 부음(訃音)을 듣고 친정으로 달려갔을 때는 집안 형편이 말이 아니었다. 남은 혈육이라곤 두 딸뿐, 가세는 기울대로 기울어 그 비참을 차마 눈뜨고 볼 수가 없을 지경이었다. 흩어진 가재 중에 <여금록(麗金錄)>이라는 조그만 책자 하나가 눈에 뜨이더라고 했다. 외할아버지의 장례를 마친 어머니는 주체할 길 없는 슬픔과 분노를 삼키며 쓰라린 가슴에 그 책 하나 안고 집으로 돌아왔다고 한다.

공사간의 금전과 재물이 들고 난 것을 붓으로 또박또박 적어 나가는 한편으로 사물과 정경에 임하여 읊은 오·칠언시와 함께 자서전적 산문을 적어나간 글이 실린 책이었다. '깨끗한 재물에 대한 기록'이라 하여 '여금록(麗金錄)'이라 했을 듯한데, 병오년(1906) 3월부터 적어 나가 병인년(1926) 쯤에 기록이 끝나게 된다. 그 이후의 기록을 남긴 서책도 분명히 있을 것인데, 집안이 흩어지는 과정에서 갈무리되지 못한 것이 한탄스럽기만 하다.

그 후 어머니는 그 책을 장롱 속에 깊숙이 넣고 평생을 고이 간직해 오다가 내가 장성하니 나에게 주셨다. 대학에서 문학을 전공하고 글줄이나 쓴다고 하니, 나는 그 책을 읽을 수 있으라고 믿으신 것이다. 그러나 죄송스럽게도 한문 문장을 세필(洗筆)로 내리 쓴 글을 내 능력으로서는 도저히 읽어낼 수가 없었다. 당시의 상황을 알 수도 없고 해독도 곤란하여 기록 내용을 파악할 수 없는 것이 답답했지만, 외할아버지의 삶의 이력이며 이념과 정서가 드러나 있을 문장을 읽어낼 수 없는 것이 더욱 안타까웠다. 한문을 공부하여 언젠가는 읽을 수 있도록 해보리라고 생각만 하는 사이에 세월만 헛되이 흘러갔다. 내가 읽을 수 없다면 전문가에게 의뢰해서라도 읽을 수 있도록 하리라 생각하며 때를 기다리며 또 실없는 세월을 보냈다. 그리하는 사이에 많은 세월이 흐르고 어머니가 돌아가시고 말았다. 어머니 살아 생전에 글의 내용을 읽어드리지 못한 것이 못내 아쉽고 죄송하여 큰 불효를 지은 것 같아 몹시도 가슴이 아팠다. 외할아버지의 문집을 내게 주신 어머니의 심정을 생각하면 지금도 쓰린 가슴을 주체하기 어렵다.

어머니가 돌아가진 지도 십 년이 넘는 세월이 흘렀다. 같은 학교에서 함께 근무한 적도 있어 오랜 세월을 두고 친숙을 나누고 있는 고등학교 후배 장세춘 선생에게 중국문학을 전공하여 한문학에 일가견을 이루고 있는 제씨(弟氏) 한 분이 있었다. 그는 동양 고전을 강의하며 여러 가지 한학 저서와 번역서를 내기도 하여 학명을 떨치고 있는 영남대학교의 장세후 교수다. 내가 세월을 헛되이 흘리고 있을 즈음에 그는 큰 학자가 된 것이다. 장 선생에게 부탁하여 그에게 외할아버지의 문집 번역을 의뢰하였다. 장 교수는 연구 생활이 바쁜 가운데서도 형의 부탁이라 기꺼이 번역의 일을 맡아 주었다. 2월 중순에 번역을 의뢰하여 9월 말경에야 번역문을 받을 수 있었다. 오랜 시일이 걸린 것은 그만큼 문장을 읽고 옮기기가 어려웠던 탓일 것이다.

문집 속에는 길고 짧은 글 모두 합쳐 109편의 글이 실려 있는데, 대부분 시문(詩文)을 적은 것이었다. 그 중에는 벗들과의 교유, 경물(景物)과 풍정(風情), 이방의 객정(客情) 등을 노래한 것이 있는가 하면, 유리등, 성냥, 자전거 등 신문물에 대한 경이감을 노래한 것도 있어 특이했다. 그 중 세 편은 산문으로 당신 삶의 이력을 적은 글과 후사를 얻기 위해 연을 맺었던 소실에 관한 글이다. 만남과 헤어짐의 과정에서 엮어지는 애틋한 사랑 이야기는 한 편의 애정 서사시를 대하는 듯하다. 태어나던 해(1878)부터 47세 섣달까지의 행적을 정리한 '석도자약력(石都子略歷)'이라 제(題)한 글에는 일찍 어머니를 여의고 가난과 외로움 속에서 어렵게 성장하던 어린 시절, 가정을 이루었으나 가난을 이겨내기 어려웠지만 청빈을 자랑삼아 살아가던 삶의 모습이며, 후사를 얻지 못해 고민하다가 소실을 들이고 종질을 양자로 맞이하는 과정에서 겪어야 했던 번다한 일과 고뇌 등을 진솔하게 그려 놓아 외할아버지의 인간적인 면모를 엿볼 수 있게 한다. 삶의 파란을 가식 없이 진솔하게 그려 놓은 것이 읽는 이로 하여금 숙연한 감동에 젖게 한다. 이 글을 어머니가 읽을 수 있었다면 얼마나 가슴 아파하시며 눈물을 지으셨을까를 생각하니 문득 눈시울이 뜨거워진다. 문집 속에는 길고 짧은 글 모두 합쳐 109편의 글이 실려 있는데, 대부분 시문(詩文)을 적은 것이었다. 그 중에는 벗들과의 교유, 경물(景物)과 풍정(風情), 이방의 객정(客情) 등을 노래한 것이 있는가 하면, 유리등, 성냥, 자전거 등 신문물에 대한 경이감을 노래한 것도 있어 특이했다. 그 중 세 편은 산문으로 당신 삶의 이력을 적은 글과 후사를 얻기 위해 연을 맺었던 소실에 관한 글이다. 만남과 헤어짐의 과정에서 엮어지는 애틋한 사랑 이야기는 한 편의 애정 서사시를 대하는 듯하다. 태어나던 해(1878)부터 47세 섣달까지의 행적을 정리한 '석도자약력(石都子略歷)'이라 제(題)한 글에는 일찍 어머니를 여의고 가난과 외로움 속에서 어렵게 성장하던 어린 시절, 가정을 이루었으나 가난을 이겨내기 어려웠지만 청빈을 자랑삼아 살아가던 삶의 모습이며, 후사를 얻지 못해 고민하다가 소실을 들이고 종질을 양자로 맞이하는 과정에서 겪어야 했던 번다한 일과 고뇌 등을 진솔하게 그려 놓아 외할아버지의 인간적인 면모를 엿볼 수 있게 한다. 삶의 파란을 가식 없이 진솔하게 그려 놓은 것이 읽는 이로 하여금 숙연한 감동에 젖게 한다. 이 글을 어머니가 읽을 수 있었다면 얼마나 가슴 아파하시며 눈물을 지으셨을까를 생각하니 문득 눈시울이 뜨거워진다.

나는 외할아버지도 외할머니도 본 적이 없다. 외할머니는 외할아버지가 돌아가시기 5년 전에 먼저 돌아가시고, 내가 태어났을 때는 외가라는 것이 아예 존재하지 않았다. 남이 외가에 가는 모습을 보면 그리 부러울 수가 없었다. 그러나 지금 내가 시답잖은 글줄이나마 쓸 수 있는 것은 외할아버지의 핏줄을 이어받았기 때문일 것이라는 생각이 든다. 그 정서와 감정이 내 핏줄 속 어딘가에서 흐르고 있는 것만 같다. "노래하는 술잔 살펴 날로 이르게 한다면/ 기꺼이 시인의 걸음 잠시 옮기리."라 한 것은 나의 정서요, 나의 시 같은 착각에 젖게 한다.

추석을 맞아 아버지, 어머니 산소에 성묘를 갔다. 번역 원고를 상석 위에 얹어놓고 어머니께 말씀 드렸다.

"어머니 계실 때 진작 읽어 드려야 할 것을, 이제사 외할아버지의 글을 읽을 수 있게 된 것을 용서하십시오. 책으로 다시 꾸며 다시 오래 오래 두고 읽겠습니다. 그리고 마음으로라도 어머니께 자주 읽어 드리겠습니다."

그래도 생전에 읽어드리지 못한 아쉬움이 가슴속에서 지워지지 않는다. 그 아쉬움은 외할아버지와 어머니에 대한 그리움이 되어 다시 가슴속을 파고든다. 영영 내 가슴을 떠나지 않을 그리움이다. 이제 나는 외할아버지의 문집으로 하여 늘 외할아버지와 어머니와 함께 살아가게 될 것이다. 외할아버지의 마음은 어머니의 마음이 되고, 어머니의 마음은 내 정서의 원천이 되어, 그렇게 마음을 모아 살아갈 것이다. 그렇게 나의 글도 쓰여 나갈 것이다. ♣

(2006.10.9. 560돌 한글날에)

|