혼자 돌아왔다

돌아와 달라고 애절하게 빌었건만, 오히려 나를 불렀다. 달려갔던 나는 혼자 돌아오고야 말았다. 돌아와 주기만 하면 내가 아주 딴사람이 되어 당신을 행복하게 해주겠다는 나의 애끊는 호소는 허공중에 무참히 흩어져 버렸다.

바쁜 일이 있더라도 아이들 전화는 잘 받아 달라던 부탁이 나에게 한 마지막 말이 될 줄이야. 당장 당신에게 달려가고 싶다고 했지만, 그러지는 않아도 된다고 했다. 그 말만 믿고 나는 내 볼일을 천연하게 보고 있었다.

당신의 부탁대로 아이들의 전화를 잘 받았지. 그런데 이게 무슨 산산조각 깨어져 내려앉는 하늘 같은 일이란 말인가. 내가 달려갔을 때 당신 체온은 이미 빠져나가 버리고, 감은 눈에 앞니 하얀 끝자락만 살포시 보여주고 있었지. 오랜만에 만나는 나에게 짓는 미소였던가.

아이들 곁으로 가서 아이들 손길을 부여잡으면서 세상의 끈을 놓지 않으려고 애쓴 지 두 달이 가까운 어느 날, 그렇게 세상의 끈도 아이들의 손길도 모두 놓아버렸네. 그동안 내가 한 일은 어서 돌아오라고, 잘 나아 돌아와 달라고 비는 일뿐이었던 것이 야속했을 것이네.

야속한 일이 어디 한두 가지일까. 돌아보면 평안을 주고 사랑을 안겼던 일은 별로 한 게 없이, 살이의 모든 짐을 지우고 속만 끓게 하였으니 얼마나 답답하고 원망스러웠을까. 병원의 기계들조차 집어내지 못하던 그 병통은 모두 내가 만든 것만 같으니 어찌하면 좋은가.

‘엄마, 엄마~!’ 피 끓는 목소리로 당신을 부르며 자지러질 듯 당신 품에 엎어져 통곡하는 남매 아이들의 울음소리도 모두 내 탓인 것만 같아 나는 차라리 눈물을 욱여넣어야만 했네. 우리 살아오는 동안 당신 향한 내 가슴과 손길이 조금만 더 따뜻했어도 아이들 이리 목놓아야 할까.

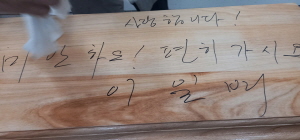

숱한 원망을 품고 갔을 당신, 나에게 남은 회한은 어찌하면 좋은가. 꽃 장식에 싸인 당신은 관으로 들고, 관 위에 장례지도사가 무어라 한 마디 적으라 하데. 가슴에 엉긴 말을 어찌 다 풀어 놓을까. ‘미안하오, 편히 가시오’ 이렇게밖에 적을 수가 없었네.

그 시답잖은 한마디 말로 당신 가슴의 응어리가 어찌 다 풀어질 수 있을까. 그래도 관 속에 들 때 당신 얼굴은 주름살 하나 없이 입술연지를 빛내고 있었지. 속은 나에게 대한 원망으로 끓고 있었겠지만, 남은 붙이들을 위해 마지막 선물로 주고 간 것인가.

그렇게 염습, 발인제를 거쳐 한 항아리의 재가 되어 납골에 삼우제, 성분제라는 세상의 절차를 거쳐 당신은 떠나갔지. 그 몇 절차로 당신은 홀연 떠났지만, 아이들과 내가 헤쳐가야 할 숱한 이 세상의 절차는 또 어찌해야 하는가. 그 절차 어떻게 헤쳐가며 살아야 하지?

당신의 절차를 다 끝내고 조문객들의 위로와 당부를 잔뜩 안고 나는 돌아왔네, 혼자서 돌아왔네. 모든 것이 그대로인 집에 나 혼자 돌아왔네. 밤이 되어 잠을 자고 아침이 오고 일어났네. 그 아침도 어김없이 나에게 오데. 야속하게 오데.

연전에 친구 부인이 친구를 두고 급작스레 떠났을 때, ‘장자(莊子)는 노자(老子)가 죽어 문상 간 진일(秦佚)의 이야기를 앞세워, 죽음도 삶도 자연현상에 불과한 것이니 죽음 앞에서 울고불고할 것 없이 편안히 여겨 자연의 도리에 따르면, 기쁨이나 슬픔 같은 감정이 끼어들 수가 없다고 했다.’라는 말과 글로 친구를 위로해 준 적이 있다.

이 얼마나 허망한 말이었던가. 위로랍시고 하는 내 말을 친구가 어떻게 들었을까를 생각하니 얼굴에 화기가 솟는다. 친구여, 사과한다. 친구의 아내, 내 아내의 죽음이 무슨 자연현상이란 말인가. 불시에 간 친구 아내며, 병통 애통 속을 떠난 아내가 과연 자연현상인가.

그게 자연현상이라면 얼마나 원망스러운 자연이고, 얼마나 한탄스러운 현상인가. 진리며 명언이란 겪어보지 않고 당해보지 않은 사람들, 그런 한가한 사람들에게서 나오는 것인가. 그저 머리로만 짜낸 허언으로 중생들을 현혹하는 것은 아닐까.

장자가 처의 주검을 앞에 두고 동이를 두드리며 노래를 불렀다고? 그게 사람으로 할 짓인가. ‘하늘과 땅이란 거대한 방 속에서 편안히 잠들고 있는 것’을 축복하는 것이라고? 그게 무슨 축복이고 달관이란 말인가. 허망하고도 서럽다.

지금쯤 아내는 무엇을 하고 있을까. 아내가 있는 곳은 슬픔도 괴로움도 없는 곳이겠지. 애탐도 속 끓임도 없는 곳이겠지. 누가 있어야, 무엇을 볼 수 있어야 괴로워하든 속을 끓이든 할 게 아닌가. 그저 편안하게만 있을까. 아내는 그 편안한 세상을 찾아간 걸까.

그래서 성인은 당신 아내의 죽음을 두고, 세상 천지간에 ‘편안히 잠들었다.’ 한 건가. 그걸 두고 자연의 도리요, 자연현상이라 한 건가. 그랬구나. 아내는 그 도리 속으로 갔구나. 아무도 없고, 무엇도 안 봐도 되어 속 끓일 일도 없는 편안한 곳으로 훌쩍 떠났구나.

그렇게 아내는 속 끓일 사람 없는 편안한 곳으로 떠났다. 서러운 이승의 집에 나 혼자, 혼자만 돌아왔다.♣(2023.8.20.)

'청우헌수필' 카테고리의 다른 글

| 시의 숲에 당신이 왔습니다 (0) | 2023.09.26 |

|---|---|

| 살고 싶다 (0) | 2023.09.10 |

| 『가요무대』를 보며 (1) | 2023.08.10 |

| 나를 버린 자리로 (0) | 2023.07.25 |

| 소원이 있다면 (0) | 2023.07.17 |