상장 모정

설날 큰댁에서 차례를 모시고 둘러앉아 음복하는데, 형수께서 누렇게 변색한 두루마리 뭉치를 내놓으며 나에게 건넸다. 서랍을 정리하다 보니 깊숙이 들어있더라 했다. 하도 오래 돌돌 말려 있던 것이라 잘 펴지지도 않는데, 억지로 펴다간 으스러질 것 같아 조심조심 펼쳤다.

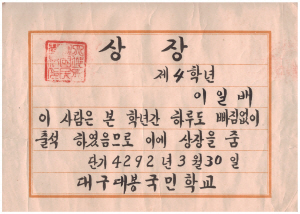

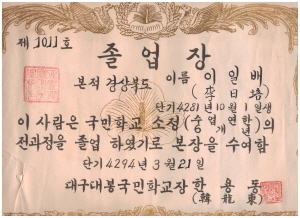

깜짝 놀랐다. 단기 4292년이면 서기로 1959년이다. 초등학교 4학년을 마치면서 받은 개근상장에 적힌 연도다. 그로부터 고등학교 졸업 때까지 내가 받은 상장들이 고스란히 말려 있었다. 지금부터 63년 전에서 55년 전에까지 받은 것이니까 모두 반세기가 훨씬 지난 것들이다.

특출하게 빛나는 상장은 없었지만, 개근상 정근상은 거의 놓치지 않은 것 같다. 그중에는 국민(초등)학교 졸업장이며 고등학교 때 교내 백일장에서 받은 상장, 어느 대학교 신문사 주최 전국 고교생 문학 콩쿠르대회 상장, 문예반장을 했다고 졸업 때 받은 공로상장 들이 들어있었다.

무량한 감개가 아니라 경악스럽기까지 한 감개가 가슴속에서 해일처럼 일었다. 언제 적 것인데 이제야 나온 건가. 내 지나온 날들이 빛 낡은 필름이 되어 기억 속을 분주히 돌아갔다.

초등학교 3학년 초에 대구로 이사하면서 전학했다. 그해 여름 장티푸스에 걸려 앓아눕는 바람에 오랫동안 학교에 가지 못했다. 4학년 때부터는 학교는 빠지지 않고 잘 다녔던 것 같다. 고등학교 때는 글쓰기에 관심을 가지고 문예반 활동을 하다가 대학도 국문과로 진학했다.

2학년 마치고 군에 입대하여 3년을 복무하는데, 군 생활 중에 집을 옮겨 휴가 때는 주소를 들고 찾아가기도 했다. 제대하고 복학하여 학교를 졸업하고, 바로 사회로 나가면서 부모님 곁을 떠났다. 그렇게 오늘날까지 살아오는 사이에 큰댁은 또 집을 옮기고, 부모님은 모두 돌아가셨다. 아버지께서 세상을 떠나신 지 올해로 43년, 어머니는 27년이 되었다.

어쩌다 보니 내가 가진 학창 시절 흔적은 중고등 졸업장과 앨범뿐이었다. 그 시절이 떠오를 때면 가끔씩 다른 흔적들도 보고 싶었지만, 찾을 수도 없고 물어볼 곳도 없었다. 이사를 하고, 집을 떠나 있고 하던 날이 많아 그 와중에 모두 없어진 것 같아 늘 아릿하던 터였다.

오늘 그 상장들을 대하면서 돌이켜보니, 그런 것들을 받는 대로 어머니께 드렸던 것 같다. 어머니는 위로 아들 둘을 잃은 뒤 마흔 만득으로 나를 낳으시고는 또 어찌 될세라 잠시도 몸에서 떼지 않고 나를 키우셨다. 내가 장성할 때까지도 나에 대한 자정이 각별하셨다.

그런 어머니이시기에 대단한 것은 아닐지라도 아주 귀하게 여겨 장롱 깊숙이 묻어두셨던 것 같다. 한 장씩 더해질 때마다 기특하다 하시며 포개고 포개어, 말고 말아 곱게 넣어 두셨을 것이다. 집안일과 내 삶이 어떻게 변전해 가도 그것만은 꼭 품고 계셨던 것 같다.

내가 입대할 때는 ‘저 응석받이가 군대 생활을 어이 할거나.’ 싶으셨던지 눈물을 지으시기도 했다. 그 아들이 보고 싶을 때 어쩌면 그것들을 꺼내 보셨을지도 모르겠다. 학교를 마치고 직장을 따라 객지로 나아갔는데, 응석받이가 직장을 얻고 제집을 이루어 나가는 걸 기뻐하시면서도 ‘저 어리석은 것이 힘든 세상을 어떻게 살아갈까.’하고 잠시도 걱정을 놓지 못하시는 것 같았다. 그때마다 장롱 속에 보물처럼 간직해 놓은 것을 꺼내 보셨을까.

어느 해 어버이날, 모처럼 어머니를 찾아뵈었다. 가슴에 꽃을 달아드리면서 낮 하루를 포근하게 지내다 집으로 돌아온 그 날 저녁, 어머니께서 갑자기 쓰러지시면서 수족을 못 쓰고 언어가 막히셨다고 한다. 그럴 리가! 낮에만 해도 말짱하셨는데 별안간 쓰러지셨다니! 천지가 뒤집히는 것 같았다.

뇌졸중이셨다. 꼭 한 해 동안 병상 신세를 지시다가 이듬해 어버이날 하루 뒤 자식들의 손을 놓으셨다. 어버이날을 보내면서 쓰러지시어 또 어버이날 이튿날 눈을 감으시다니-. 불효를 꾸짖는 하늘의 뜻 같았다. 갑자기 언어가 끊기신 탓에 유언 한 말씀 들을 수 없었던 것이 못내 쓰리고 안타까웠다. 당신은 또 얼마나 답답하셨을까.

큰댁에서 어머니 유품을 정리하다가 그 상장 뭉치를 발견하고는, 형수께서 나에게 전해 주리라 하고 간직해 두었던 것 같다. 깜빡 잊었던지 어머니 가신 지 삼십 년이 다 되어 가는 이제야 내놓는다. 오랫동안 잊고 있었던 건 아쉽지만, 여태 간직되게 한 것은 고마운 일이다.

그것들을 펼치는 순간, 까마득히 떨어져 있던 피붙이를 만난 듯 치솟는 격정과 함께 어머니에 대한 그리움이 마른풀 위의 불길처럼 뜨겁게 타오른다. 세월이 아득히 흐르는 사이에 조금은 가라앉아 있던 그리움이다. 오늘 그 그리움의 불길이 다시 솟아 가슴을 다 사를 것 같다.

가끔씩 보고 싶던 것들을 이제 보았으니 아쉬움은 풀리는 것 같았지만, 내 삶의 저물녘에 이것들을 만나고 보니 또 언제 헤어져야 할지 모르는 다른 아쉬움이 일어난다. 내가 세상을 달리하고 나면 누가 내 마음같이 이것들을 건사해 줄까. 하기야 건사한들 어디에 쓸까. 그래, 인제는 언제 없어져도 괜찮다. 세상에 영원히 존재하는 것이란 없지 않은가.

그것들이 아무리 없어져도 절대 없어지지 않을 것이 있다. 어머니의 손길, 마음 길은 언제까지라도 내 안에 따뜻하게 남아 있을 것이다. 다른 세상에서라도 어머니의 그 사랑은 항상 나와 함께할 것이다. 어떤 상장보다 더 설레고 따뜻하게 남을 것이다.♣(2022.2.9.)