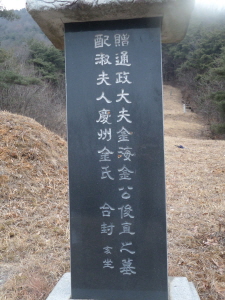

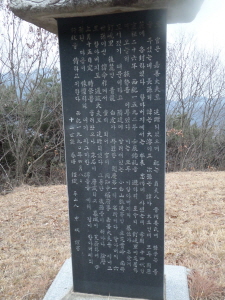

황혼 빛이 시나브로 짙어가는 나이 탓일까, 조금씩 재어지고 있는 삶의 이력 탓일까. 지나온 날이며 과거사가 가끔씩 돌아보인다. 돌아볼수록 내 지나온 날이란 시행착오의 연속이었던 것 같아 스스로 민연해지기도 하지만, 그 어쭙잖은 삶과 함께 내가 살아보지 못한 나의 과거도 돌아보고 싶을 때가 있다. 이를테면, 내가 지금 아무 연고도 없는 이 한촌의 산과 물을 찾아와 살고 있는 것처럼 이 마을을 맨 처음 찾아와 산 사람은 누구였을까, 내가 태어난 곳을 맨 처음 살았던 조상은 누구였을까 하는 것들을 헤아려보고 싶은 마음이 가끔씩 드는 것이다. 그런 것이 모두 내가 살아보지 못한, 나를 있게 한 나의 과거라 여겨지기 때문이다. 풍진의 한 생애를 마감하고 풀과 흙에 묻혀 조용히 살리라며 이 한촌을 찾아온 지도 강산이 변할 세월을 눈앞에 두고 있다. 앞에는 강을 거느리고 뒤에는 산을 세워두고 기름진 들판에 서른 대여섯 집이 모여 오순도순 살고 있는 이 마을을 농촌진흥청에서 ‘살고 싶고 가보고 싶은 전국 100대 마을’ 중의 하나로 지정하기도 했다. 이곳을 살고부터 앞 강둑을 거닐고 뒷산을 오르는 일은 나의 오롯한 즐거움이자 빼놓을 수 없는 나의 일과가 되었다. 이런 마을을 맨 처음 일군 사람은 누구였을까. 그래서 이 마을과 내가 인연을 맺게 했을까.이 마을을 유구히 살았다는 사람에게 물어봐도 아는 이가 없다. 뿌리 마른 나무 앞에 선 것 같았다. 사람들이 모르는 일은 산에게 물에게 물어보는 수밖에.  그 산을 헤매던 어느 날, 중허리쯤에서 용두 묘비가 서있는 널따란 묘역을 발견했다. 내가 궁금해 하던 답은 그 묘비에 숨어 있었다. 조선 선조25년(1592) 임진왜란을 당하여 충주에 살던 선비 김해김씨 김준직(金俊直)이 이곳으로 피란을 와서 터 잡아 산 것이 시초라고 한다. 그 후 대를 이어 살아오다가 6세손 명조(命祚)가 가선대부(嘉善大夫)에 오르는 바람에 5대조인 준직이 통정대부에 추증되었다고 한다. 후손을 잘 두어 조상이 광영을 입은 것이다. 그러고 보니 4백여 년 유구한 역사가 깃든 마을에 내가 살고 있는 것이다.마을 사람들은 그 묘역을 ‘큰묏등’이라 부르면서도 그러한 사실을 왜 모르고 있었을까? 그 산을 헤매던 어느 날, 중허리쯤에서 용두 묘비가 서있는 널따란 묘역을 발견했다. 내가 궁금해 하던 답은 그 묘비에 숨어 있었다. 조선 선조25년(1592) 임진왜란을 당하여 충주에 살던 선비 김해김씨 김준직(金俊直)이 이곳으로 피란을 와서 터 잡아 산 것이 시초라고 한다. 그 후 대를 이어 살아오다가 6세손 명조(命祚)가 가선대부(嘉善大夫)에 오르는 바람에 5대조인 준직이 통정대부에 추증되었다고 한다. 후손을 잘 두어 조상이 광영을 입은 것이다. 그러고 보니 4백여 년 유구한 역사가 깃든 마을에 내가 살고 있는 것이다.마을 사람들은 그 묘역을 ‘큰묏등’이라 부르면서도 그러한 사실을 왜 모르고 있었을까?

세월이 흐르면서 그 후손들은 모두 마을을 떠나고, 마을에 사는 사람들도 지난날에 별 관심을 가지지 않고 살다보니 그 묘비조차도 지나쳐 보아 마을의 과거가 묻혀버린 것이다. 이 마을을 사는 나의 역사는 어떻게 될 것인가. 물론 누가 지켜주기를 바랄 수도 없고, 후손이 잘 간직해주기를 기대할 수도 없는 처지지만, 그러한 망각이 때로는 두렵게 느껴질 때가 있다. 세월이 흐르면서 그 후손들은 모두 마을을 떠나고, 마을에 사는 사람들도 지난날에 별 관심을 가지지 않고 살다보니 그 묘비조차도 지나쳐 보아 마을의 과거가 묻혀버린 것이다. 이 마을을 사는 나의 역사는 어떻게 될 것인가. 물론 누가 지켜주기를 바랄 수도 없고, 후손이 잘 간직해주기를 기대할 수도 없는 처지지만, 그러한 망각이 때로는 두렵게 느껴질 때가 있다.

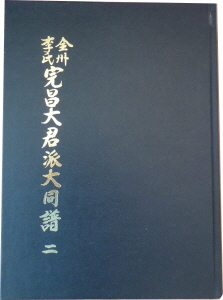

어찌하였든 내가 지금 이 산수 좋은 마을에 살 수 있게 된 것은 마을을 일군 사람들이 있기 때문임을 생각하면 그 역사도 나의 과거임에 틀림없다. 생각은 또 과거를 타고 달린다. 내 태생지의 조상님들은 어떤 분들이었으며 맨 처음 그 향리(鄕里)를 일군 조상님은 누구였을까. 그 답도 사람에게서가 아니라 문중 족보 속에서 찾을 수 있었다.  문중사(門中史)를 거슬러 올라가보니, 내가 태어난 선산(善山) 해평(海平)에 맨 처음 자리 잡은 조상은 전주이씨(全州李씨) 파조(派祖) 완창대군(完昌大君)으로부터 10세가 되는 열남(悅南) 공(公)으로 조선 인조 경오년(1630)에 태어나 가선대부(종2품)로 용양위부호군(龍驤衛副護軍, 종4품)을 지내고 숙종 정유년(1717)에 돌아가신 분이었다. 족보의 ‘連世經難 家事落魄 自大邱徙居善山(잇따른 어려움으로 가사가 영락하여 대구에서 선산으로 옮겨 살았다.)’라는 기록으로 보아 그 생전 어느 해에 영락(零落)한 가사를 돋우기 위해 낙동강변의 옥토를 찾아 해평으로 이주해온 것 같다. 문중사(門中史)를 거슬러 올라가보니, 내가 태어난 선산(善山) 해평(海平)에 맨 처음 자리 잡은 조상은 전주이씨(全州李씨) 파조(派祖) 완창대군(完昌大君)으로부터 10세가 되는 열남(悅南) 공(公)으로 조선 인조 경오년(1630)에 태어나 가선대부(종2품)로 용양위부호군(龍驤衛副護軍, 종4품)을 지내고 숙종 정유년(1717)에 돌아가신 분이었다. 족보의 ‘連世經難 家事落魄 自大邱徙居善山(잇따른 어려움으로 가사가 영락하여 대구에서 선산으로 옮겨 살았다.)’라는 기록으로 보아 그 생전 어느 해에 영락(零落)한 가사를 돋우기 위해 낙동강변의 옥토를 찾아 해평으로 이주해온 것 같다.

그 생애 무렵은 시대적으로 아주 곤고(困苦)한 때였다. 인조 병자년(1636)에는 호란(胡亂)을 만나 임금이 적의 황제에게 무릎을 꿇는 치욕을 당해야 했고, 극심한 붕당 싸움으로 세 번의 환국(換局)을 거치면서 나라가 피폐해진 데다가, 숙종21~24년에는 한발, 수재, 풍재, 상재(霜災)등으로 기근이 잇따르고 전염병까지 만연하여 민심이 매우 흉흉했다.

이로 말미암아 가사가 더욱 쇠락했을 것 같다. ‘時丁丙丁之後 無意仕進 以壽陞資(그때 병자 정축 후라 승진하여 관직에 나아갈 뜻이 없었다.)’라는 기록을 보면 품계보다 몇 등급이나 낮은 직위를 살면서도 곤궁한 신세를 못 이기어 승진할 뜻을 잃고, 그마저도 버리고 초야로 이거(移居)를 결행한 것으로 보인다. 그 계기가 된 ‘병정지후(丙丁之後)’는 ‘병자 정축년의 뒤끝’을 뜻하는 것 같은데, 병자 정축 호란으로 보자 하니 연치가 유소할 때라, 그 60년 후 병정(丙丁) 대기근(大饑饉)의 간난을 뜻하는 것인지도 모르겠다. 그리하여 살길을 찾아 내가 태어난 해평으로 온 것이라면 70세를 전후한 시기가 될 것 같다. 비옥한 땅을 얻었기 때문이었을까. 공은 당시로서는 드문 87세의 수를 누리게 된다. 그 후 3백여 년이 흘러 열 분의 조상님을 더 거쳐 내가 태어난다. 그 조상님들이 내가 그 땅에 태어난 근거가 되었고 보면, 이 또한 멀고도 긴 나의 과거사라 할 것이다. 어디 이것만 나의 과거일까. 뿌리를 찾아 올라가다 보면 이 세상천지가 모두 나의 과거사가 아닐 것이 없겠지만,핏줄이 걸려 있고, 발자국이 찍혀 있는 곳을 새겨보고 싶은 것이다. 그 땅 그 조상에 근거하여 시작된 나의 삶도 살길을 따라 타방을 전전하다가 생애의 한 막을 거두고, 지금 이 한촌에 깃들어 새로운 막을 펼쳐나가고 있다. 내가 태어났던 땅이며, 지금 내가 살고 있는 땅은 조상님들이 절체절명의 기로에서 명을 걸고 찾아온 곳이었지만, 나는 그저 정밀(靜謐)한 삶을 기려 이 땅을 찾아온 것이니 그런 조상님들보다는 복 받은 삶이라 할까. 그 복의 유래가 모두 내가 나고, 살고 있는 땅을 일군 조상님들에게서 온 것으로 여기고 싶다. 내가 살아온 과거는 물론, 살아보지 못한 나의 과거까지 돌아보고 싶은 소이연이다. 지금 내가 살고 있는 땅이 기착지가 될 것인가, 정착지가 될 것인가.나는 또 누구의 과거가 될 수 있을 것인가, 어떤 과거사가 될 수 있을 것인가. 오지 않은 날의 일을 어찌 섣불리 이를 수 있으랴. 다만, 이 땅에 스스로에 마음 모아 살아볼 일밖에 없을 것 같다. 살아보지 못한 내 과거를 돌아보며-.♣(2018.9.15.) |