십여 년 전 ‘박수 칠 때 떠나라’라는 영화가 세간의 화제를 불러일으킨 적이 있다. 미모의 카피라이터가 의문사한 사건으로부터 시작되는 이 영화는, 수사 과정이 공중파를 통해 생중계되는 가운데 검사와 용의자 간의 불꽃 튀는 대결로 죽음의 진상을 밝혀가는 스릴러물이다.

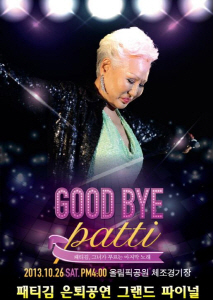

제목의 ‘떠나라’는 ‘죽음’을 뜻하는 말로, ‘박수 칠 때 떠나라’고 하는 것은 ‘좋을 때 죽어라’라는 뜻이라는 것이다. 난마로 얽힌 관계를 헤어나지 못한 한 등장인물이 ‘적당한’ 때를 잡아 스스로 죽음을 택한 행위를 두고 한 말이라 한다. 이 무슨 악마의 저주 같은 말인가. 사람이 살면서‘죽기에 적당한 때’란 있을 수도 없고, 남에게 죽음을 권유하거나 강요할 수도 없다. 어떻게 살지라도 살 수 있는 데까지 살아야 할 것이고, 사는 날까지 잘 살 수 있기를 빌고 빌어주어야 하지 않을까. 살고 죽는 일은 그렇다고 하더라도, 살다보면 박수 칠 때 떠나서 아름다운 일도 있고, 그렇지 못해 아름답지 못하게 되는 일도 있다. “가야 할 때가 언제인가를/ 분명히 알고 가는 이의/ 뒷모습은 얼마나 아름다운가.”(이형기, ‘낙화’)라고 한 시구를 떠올리게 하는 삶의 일들이다. 75세의 노장 가수 페티김은 그때까지도 가수로서 인기의 절정을 누리고 있었다. 그러나 그녀는 떠나야 할 때가 왔음을 깨닫고, 1,500석 공연장을 입추의 여지없이 채운 관객들이 보내주는 갈채와 환호, 석별의 아린 눈물을 뒤로 한 채 미련 없이 무대를 떠났다. 발레계의 정상을 지키고 있던 유니버설발레단(UBC)의 수석 무용수 황혜민(39)과 그의 남편 엄재용(38)은 세계적인 안무가의 안무를 받으며 춤을 춘 공연을 끝으로 팬들의 열화와 같은 사랑과 격정의 눈물을 안고 관객들의 기립 박수를 받으며 막 뒤로 사라졌다.  박수 칠 때 떠난 그 사람들은 그들을 사랑하는 팬들의 가슴에 영원한 우상으로 남았다. 그러나 나라와 백성을 구원한 탁월한 지도자로 우러름을 받던 최고 권력자가 영예롭게 떠날 수 있을 때를 저버리고 삶을 흉탄과 바꾸어야 했던 역사적 사건이며, 물러날 때를 깨닫지 못해 판단력이며 기억력조차 흐릿해진 노구를 끌고 재판정에까지 서야했던 어느 재벌 총수의 모습을 우리는 안타깝게 바라본 적이 있다. 박수 칠 때 떠난 그 사람들은 그들을 사랑하는 팬들의 가슴에 영원한 우상으로 남았다. 그러나 나라와 백성을 구원한 탁월한 지도자로 우러름을 받던 최고 권력자가 영예롭게 떠날 수 있을 때를 저버리고 삶을 흉탄과 바꾸어야 했던 역사적 사건이며, 물러날 때를 깨닫지 못해 판단력이며 기억력조차 흐릿해진 노구를 끌고 재판정에까지 서야했던 어느 재벌 총수의 모습을 우리는 안타깝게 바라본 적이 있다.

박수 칠 때에 물러나 오히려 영예를 얻거나, 물러날 때를 놓쳐 불행을 당한 사람들에게는 물러날 수 있는 ‘자리’가 있었다. 그러나 우리의 삶에는 내놓을 수 있는 ‘자리’가 따로 없다. 삶 그 자체가 하나의 자리이기 때문이다. 내놓을 때를 특별히 정할 수도 없고, 억지로 내놓을 수도 없는 자리다. 그렇지만 살다보면 ‘박수를 받을 때’는 있을 수 있다. 전성기랄지, 황금기랄지 그런 때는 있을 수 있다는 말이다. 그런 때를 맞추어 아름답게 떠날 수 있다면 그것도 복이라 할 수 있겠지만, 그럴 수 없다면  살아있는 날까지 박수 속을 살다가 그 속에서 떠날 수는 없을까. 살아있는 날까지 박수 속을 살다가 그 속에서 떠날 수는 없을까. 노철학자 김형석 교수는, 세상을 어떻게 살아야할지를 알 나이인 60세부터 정신적인 성장이 가능한 75세까지가 인생의 황금기라고 했다. 그런데 김 교수는 그 황금기를 훨씬 지나 백세를 목전에 둔 지금까지도 잘 살고 있다. 김 교수는 아직도 황금기를 살고 있는 것 같다. 적절한 운동으로 심신의 건강을 지켜 나가면서, 왕성한 활동을 통해 정신적인 성장을 계속해 나가고 있다고 한다. 그는 ‘늙는다는 건 결코 죽음에 다가간다는 의미가 아니라 삶을 완결한다는 의미’라며, 삶을 완결할 시간이 길게 주어진 것이 바로 ‘장수’라고 했다.  나에게도 황금기가 있는가. 김 교수께서 정의한 대로의 황금기는 아니라 할지라도 나이로 치면 나도 지금 그 어름을 살고 있다. 정신적인 성장도 별로 이루어가고 있지 못하지만, 지금 내 생애의 어느 때보다도 가장 홀가분한 삶을 살고 있는 것만 해도 황금기라 여기고 싶다. 나에게도 황금기가 있는가. 김 교수께서 정의한 대로의 황금기는 아니라 할지라도 나이로 치면 나도 지금 그 어름을 살고 있다. 정신적인 성장도 별로 이루어가고 있지 못하지만, 지금 내 생애의 어느 때보다도 가장 홀가분한 삶을 살고 있는 것만 해도 황금기라 여기고 싶다.

살아 있기 때문에 마음 걸어야 할 일들이 없는 건 아니지만, 누구에게도 짐 지우는 일 없고, 나 스스로도 진 짐 별로 없이 살고 있는 것만 해도 얼마나 복된 삶을 살고 있는가. 이런 때야말로 내가 떠나기도 좋은 때라는 생각이 들 때가 있다. “우리는 태어나고 싶어 태어난 것은 아니다. 그러니 죽을 권리라도 있어야 한다.”라며 그 권리를 무참히 행사해버린 시인도 있었지만, 자연의 이치로 오고가는 생사를 누가 마음대로 할 수 있는가. 무위의 자연으로 이루어지는 일을 마음대로 할 수도 없고, 그래서도 안 될 일이다. 노철학자의 말씀대로 삶의 긴 완결을 위하여 나아가 볼 일이다. 미국 국립 문서기록관리청(NARA) 현판에 “흘러간 것은 새로운 것의 서막일 뿐이다.”라는 말이 새겨져 있다고 한다. 삶도 그렇다면 지금부터라도 본 막을 엮기 위해 애써봄직도 하지 않은가. 그 막을 이루고 그 삶을 완결하려 나아가다 보면 장수도 하게 되고, 그 삶에 대한 박수가 이어질 수도 있게 될 것이다. 그러면 얼마나 눈부신 삶이 될까. 그 모든 생애가 황금기가 될 수 있을 것이다. 그러나 누가 그런 삶을 쉽게 이룰 수가 있는가. 그 삶보다 눈부신 희망은 생애의 황금기라고 여겨질 때 곱게 ‘자연사’하는 일일지도 모른다. 바라는 대로 이루기 어려운 일이기에 그것은 더욱 찬란한 희망이다. 무엇보다 간곡한 희망은 떠날 때를 잡지 못해 구차하게 살다가 뭇 사람들의 웃음거리가 되지 않게 하는 일이다. 그 희망을 위하여 몸과 마음의 건강을 돋우어 챙겨 나갈 일이다. 그렇게 살아볼 일이다. 요즈음, 박수 칠 때 떠날 수 있는 삶이 자꾸 그리워지는 것은 무슨 까닭일까.♣(2018.1.24.) |