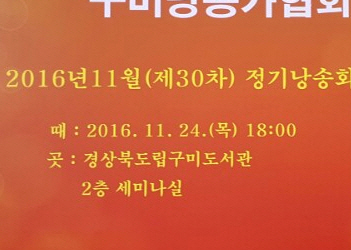

서른 번째의 정기 낭송회를 맞이했다. 시낭송 콘서트 등 큰 행사 때 말고는 낭송 모임이 만들어진 이후로 한 번도 거르지 않고 열어온 정기 낭송회다.  서른으로 쌓여진 숫자의 의미를 각별히 새기며 낭송회를 시작한다. 이제 모두들 시 낭송이 생활의 한 부분이 될 만큼 이력이 붙었을 거라는 소박한 자긍심도 가지며 시를 외어나간다. 서른으로 쌓여진 숫자의 의미를 각별히 새기며 낭송회를 시작한다. 이제 모두들 시 낭송이 생활의 한 부분이 될 만큼 이력이 붙었을 거라는 소박한 자긍심도 가지며 시를 외어나간다.

바람은 차가웠지만 하늘이 고왔던 어느 날 저녁 회원들이 도서관 세미나실에 모여 앉았다. 낭송자로 지정된 회원들이 나와서 낭송을 하면 다른 회원들이 감상평을 말한다. 내 차례가 되었다. 황지우의 ‘거울에 비친 괘종시계’를 낭송한다. “나, 이번 생(生)은 베렸어/ 다음 세상에선 이렇게 살지 않겠어/ 이다음 세상에선 우리 만나지 말자/ ......”로 시작하여 흘러가다가 “당신은 이 세상에 안 어울리는 사람이야./ 당신, 이 지독한 뜻을 알기나 해?"라고 하는 아내의 앙칼진 목소리가 대화체로 이어진다. 시인은 도대체 무엇을 어찌했기에 아내가 ‘세상과 어울릴 수 없는 사람’으로 규정해 버렸을까. 요동하는 갈등을 넘어 “그래, 내 삶이 내 맘대로 안 돼!”라고 절규하면서 “서가엔 마르크시즘과 관련된 책들이 절반도 넘게/ 아직도 그대로 있다/ 석유스토브 위 주전자는 김을 푹푹 내쉬고”라며 못다 이룬 꿈을 안타까워하며 마무리 짓는다. 딴은 작자의 심정이며, 이 시를 새긴 내 심정을 진솔하고 실감나게 읊으려고 애쓰며 낭송을 끝냈다.회원들은 가슴 저릿한 감동이 느껴지는 낭송이었다면서, 이 시를 선택하게 된 계기를 먼저 묻는다. 어느 칼럼니스트가 한 신문에 “누가 쉽게 '이생망'을 말하는가”라는 제목의 칼럼을 썼는데, ‘이생망’이란 ‘이번 생(生)은 망했다’의 준말이라며, 이 말의 연원이 된 이 시의 구절을 소개하는 걸 보고 알게 되었다고 했다. 전문을 찾아 읽어보니 꼭 내 이야기 같더라고도 했다. 그랬다. 이 시는 내 이야기 같았다. 작자 황지우는 광주5.18에 연루되어 모진 고문을 당하기에 이르렀는데, 남편의 그런 삶을 아내가 마뜩지 않게 생각한지도 모르겠다. 나에게는 그런 이념 때문에 아내가 속을 끓일 일은 없지만, 가끔씩 내가 이 세상을 잘못 살고 있다고 말한다. 세상을 사는 일에 미련하고 덩둘하다는 것이다. 남들처럼 값나가는 집 하나 번듯하게 추스르지 못하고, 그나마 어렵사리 마련해 지니고 살던 집을 버려두고 이 궁벽한 한촌을 찾아와 살고 있다는 게 도무지 속없는 짓이라는 것이다. 이뿐 아니다. 아내의 눈에 비친 나의 일이란 거의 모든 것이 그러했다. 그럴 때마다 가슴이 먹먹하지만, 내 삶이 실로 그런 것 같다는 생각이 들기도 한다.

그런 저런 생각에 싸이다보면 이 시의 첫 구절‘나, 이번 생(生)은 베렸어’라는 말이 실감나게 다가온다. 그러나 다음 세상에선 이렇게 살지 않겠다는 것은 내 마음과 다르다. 나는 다시 태어나고 싶지 않기 때문이다. 아내는 다음 세상에 또 태어나 좋은 사람을 만나서 살아보고 싶단다. 아내의 타박을 들은 시인은 절망적인 심정이 되어 2미터 앞의 가스 밸브를 보고, 3미터 앞의 15층 베란다를 본다. 무얼 생각했을까. 나는 그토록 무서운 절망감에 잠기지는 않을지라도, 아득했다. 아직 갈 길은 적잖이 남았는데 이 먹먹한 벽을 어찌해야 할까. ‘당신, 이 지독한 뜻을 알기나 해?’라는 아내의 목소리가 가시처럼 뒷골을 찌르는 것 같다. 회원들은 그 긴 시를 어찌 그리 쉽게 외웠느냐고 했다. 쉽게 외워질 수밖에 없었다. 바로 나를 이야기한 것 같으니까. 아니, 나의 이야기이니까. 시의 분위기에 젖으며 여러 번을 읽는 사이에 저절로 외워졌다고 했다. 그리고 회원들에게 말했다. 내가 낭송하는 시는 바로 나의 시가 되어야 하는 것이라고. 가수가 작사가와 작곡자가 만들어준 노래를 불러도 자기 마음을 담지 않으면, 자기 마음이 담겨지지 않으면 잘 부를 수 없는 것이 아니냐고도 했다. 아, 그렇군요. 오늘 멋진 낭송은 사모님이 만들어주셨군요. 사모님이 아니었더라면 이 시를 어찌 그토록 간곡한 심정으로 낭송할 수 있었겠어요? 하하하. 맞아요. 그 사람이 아니면 어찌 이런 시를 낭송할 생각이나 했겠어요? 하하하 ‘이다음 세상에선 우리 만나지 말자’던 말에 이어지는 구절들이 다시 머릿속을 흘러간다. “아내가 나가버린 거실;/ 거울 앞에서 이렇게 중얼거리는 사나이가 있다 치자/ 그는 깨우친 사람이다/ 삶이란 본디, 손만 댔다 하면 중고품이지만/ 그 닳아빠진 품목들을 베끼고 있는 거울 저쪽에서/ 낡은 괘종시계가 오후 2시를 쳤을 때/ 그는 깨달은 사람이다//흔적도 없이 지나갈 것……” 이상한 일이었다. 시를 낭송하고 나니 가슴에 맺혀 있던 무슨 돌기 같은 것이 떨어져 나가는 듯한 느낌이 들었다. 속이 조금은 편안해지는 것 같았다. 무슨 대상(代償) 같은 것이라고 할까. 울고 싶을 때 실컷 울고 나면 시원해지는 마음 같다고 할까. 오늘만이 아니었다. 오늘 회원들 앞에서 낭송하기 위해서 혼자서 연습하며 욀 때도 그랬다. 그래서 더욱 열심히 외고, 많은 시간을 두고 욀 수 있었던 것 같다. 그래서 나는 시 외는 삶을 즐겨 살아가고 있는지도 모른다.♣(2016.11.25.) |