|

141.7km를 달려간다. 그것도 승용차로 고속도로를 내쳐 달려갈 때의 거리이다. 그렇게 달리면 2시간쯤 걸려 닿을 수 있지만, 내가 달리는 길은 그렇게 순편한 길이 아니다.

마을을 지나 다리를 건너 십여 분을 걸어 나가 이따금 오가는 마을버스를 기다려 탄다. 시외버스터미널로 가서 도회지로 가는 버스를 타고 경유지를 거치면서 1시간 반쯤을 달려 도회지에 이른다. 시내버스를 환승하며 타고 1시간여를 달려 드디어 목적지에 닿는다.

차를 기다리는 시간까지 합쳐 서너 시간은 족히 걸리는 길을 위하여 서둘러 아침을 먹고 나선다. 기다리고 기다려서 몇 번이나 차를 갈아타고 학교에 이르면 점심때다. 우선 점심을 먹고 잠시 숨을 고르다가 수업에 들어가는 시각은 오후 1시 반이다. 주당 2시간 2 학점짜리, 한 학기를 강의하는 수업이다. 수업을 할 때면 중간에 10분 쉬고 2시간을 연거푸 하는 수업이지만, 수백 리 길독을 다스릴 겨를도, 수업을 힘겨워할 겨를도 없다. 학생들의 반짝이는 눈동자들이 그럴 겨를을 주지 않는다. 학점짜리, 한 학기를 강의하는 수업이다. 수업을 할 때면 중간에 10분 쉬고 2시간을 연거푸 하는 수업이지만, 수백 리 길독을 다스릴 겨를도, 수업을 힘겨워할 겨를도 없다. 학생들의 반짝이는 눈동자들이 그럴 겨를을 주지 않는다.

학생들의 표정이며 눈망울을 안고 준비한 내용들을 풀어내다가 보면 오히려 신이 난다. 어딘가 모르게 생기가 솟아나는 것도 같다. 스스로 너무 도취하고 있는 것은 아닌가 싶어 잠시 나를 돌아보기도 하지만, 다시 학생들의 눈과 마주치면 목소리에 새 힘이 들어간다.

내가 학생들에게 해주는 이야기는 심오하고 생경한 학술 이론 같은 것이 아니라, 학생들이 졸업 후에 사회 현장에 나갔을 때 겪어야 할 일들을 내 살아온 경험들을 바탕 삼아 들려줄 뿐이다. 그런 이야기들이 학생들의 흥미와 관심을 조금은 자극하고 있는지도 모르겠다.

지난 시간들이 설핏 머릿속을 스쳐간다. 한 생애를 마감해야 할 세월이 나에게서 흘러갔다. 어느 겨울의 끝자락에서 손을 흔드는 사람들을  뒤로 하고 여태껏 살아온 삶의 터를 떠나왔다. ‘어차피 물정 모르고 살아온 세상, 다시 무엇을 바랄 수 있으랴.’하는 심정으로 세속의 마음들을 씻어내고, 궁벽한 한촌을 찾아 조그만 집을 하나 지었다. 산을 만나고 물을 바라며 바람소리 새소리와 더불어 살고 있었다. 뒤로 하고 여태껏 살아온 삶의 터를 떠나왔다. ‘어차피 물정 모르고 살아온 세상, 다시 무엇을 바랄 수 있으랴.’하는 심정으로 세속의 마음들을 씻어내고, 궁벽한 한촌을 찾아 조그만 집을 하나 지었다. 산을 만나고 물을 바라며 바람소리 새소리와 더불어 살고 있었다.

그렇게 산 지 한 해가 지나갈 무렵 어느 대학의 한 교수님한테서 전화가 왔다. 지난날 내가 늦깎이 학생이 되어 공부할 때 가르침을 받은 교수님이다. 지금까지 후세들을 위해 살아온 삶의 경험을 다시 후진들에게 좀 물려 달라는 것이다.

모든 것을 비우고 사는 처지에 또 무얼 할 수 있겠으며, 물려줄 수 있는 지적 자산도 별로 갖고 있지 못하노라고 극구 사양했지만, 내가 살아온 경험만 해도 학생들에게 충분히 가치가 있는 학습 거리가 될 거라며 강권했다.

뿌리치기 힘든 권에 못 이겨 얼결에 응낙하고 말았지만, 그로부터 조용한 두그루부치기의 내 삶에 파문이 일기 시작했다. 어떻게 해야 할 것인가. 내가 늘 함께해 왔던 커가는 아이들도 아닌, 이미 장성한 젊은이들에게 무엇을 말해주고, 어떻게 가르쳐야 할 것인가.

마음은 간단치 않은 파장을 일으키면서도, 아직도 내가 누군가를 위해 무언가를 할 수 있다는 기대를 받는 것이 싫지만은 않은 것 같기도 했다. 준비해 보아야겠다는 비장한(?) 생각에 이르렀다.

나에게 맡겨진 과목은 학생들에게 일선 현장의 실무를 이야기해 주고 그 수행 능력을 기를 수 있게 해주는 것이다. 몇 권의 책과 함께 그 간의 살아온 경험들을 정리해 나갔다. 기억의 창고 속에서 시간의 더께를 쓰고 있는 생각들을 끄집어내어 닦아 보듬고, 엷게나마 새로운 지식의 옷을 입혀 노트 안에 다시 앉혔다. 나에게 맡겨진 과목은 학생들에게 일선 현장의 실무를 이야기해 주고 그 수행 능력을 기를 수 있게 해주는 것이다. 몇 권의 책과 함께 그 간의 살아온 경험들을 정리해 나갔다. 기억의 창고 속에서 시간의 더께를 쓰고 있는 생각들을 끄집어내어 닦아 보듬고, 엷게나마 새로운 지식의 옷을 입혀 노트 안에 다시 앉혔다.

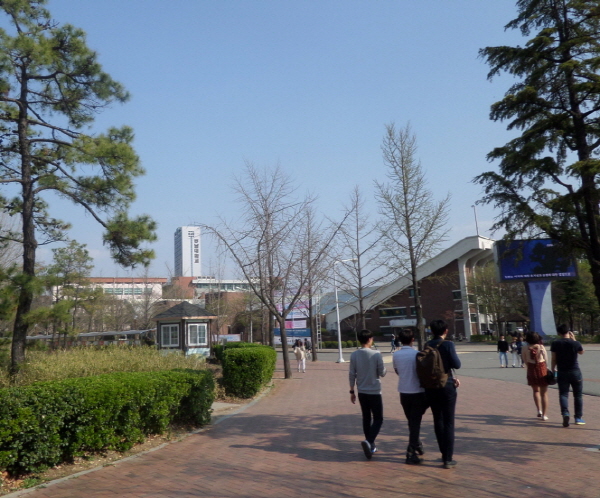

3월이 왔다. 학교로 향했다. 설레었다. 이런 설렘은 처음이다. 결혼식을 올린다고 예식장으로 달려갈 때의 설렘이 이랬을까. 아이의 혼례를 지켜보며 혼주석에 앉았을 때의 설렘이 이랬을까. 힘들게 승진하여 첫 부임할 때의 설렘이 이랬을까.

그런 설렘들은 내가 받아들이기만 하면 되는 것이었지만, 오늘의 이 설렘은 내가 누구에게 무엇인가를 주러가는 설렘이 아닌가. 오늘 나를 기다리는 사람들과 어떻게 만나야 할 것인가. 그들에게 무엇을, 어떻게 주어야 할 것인가.

학생들을 만났다. 마이크를 잡았다. “안녕하세요?” 내가 먼저 말문을 열었다. 학생들의 카랑한 목소리가 들려왔다. 첫 시간. 내 소개를 겸하여 현장을 살아온 내 인생 역정을 교재와 관련하여 간단하게 들려주고  수업을 시작했다. 십여 년 만에 처음 해보는 수업이다. 수업을 시작했다. 십여 년 만에 처음 해보는 수업이다.

잠시 창문으로 눈길을 돌리니 무슨 나무에선가 피어나고 있는 새잎이 보이고, 파란 하늘이 창 안으로 들어왔다. 학생들의 눈빛이 하늘빛을 닮은 것 같았다. 그 눈길이 모두 나의 가슴속으로 눈 속으로 들어와 잠겼다.

나의 말에 주의를 기우려 들어주는 귀들이 있구나. 나의 손짓 몸짓 하나하나에 관심을 가져주는 눈들이 있구나! 내가 무슨 이야기를 했더니 학생들이 하르르 소리 내어 웃어주었다. 웃음소리는 나에게로 들어와 무언가 모를 힘이 되는 것 같았다.

그 시간이 하루 이틀 흘러가고, 한 해, 두 해를 지나 세 해째를 맞이하고 있다. 그 시간의 흐름과 함께 학생들은 더욱 푸르러져 가고, 나는 점점 잿빛을 더해 가지만, 아니다.  나도 그 학생들 따라 점점 푸르러져가는 것 같다. 저 푸르러지고 있는 학생들에게 나의 푸름은 무엇을 할 수 있을 것인가. 나도 그 학생들 따라 점점 푸르러져가는 것 같다. 저 푸르러지고 있는 학생들에게 나의 푸름은 무엇을 할 수 있을 것인가.

오늘도 141.7km를 달려간다. 아니 차를 몇 번씩 갈아타고 서너 시간을 달려서 간다. 학생들과 2시간을 함께 하고는 다시 서너 시간을 달려온다. 푸름들을 만나러 갔다가 한가득 푸름에 물들려 돌아온다. 머릿속의 무엇을 주러 갔다가 가슴속의 무엇을 잔뜩 채워서 온다.

2시간에 온 하루를 다 걸어도 내 시간은 조금도 축나지 않은 것 같다.

푸름으로 가는 내 출강 길-.♣(2014.4.12.) |