|

남원의 혼불문학관이며 전주의 최명희문학관으로 다리품을 파느라 어제는 주지봉을 오르지 못했다. 오늘 마침 해지기 전에 돌아올 수 있어서 여장을 풀자마자 주지봉으로 향했다. 날마다 오르는 주지봉에는 언제나 그리운 사람이 기다리고 있는 것 같다. “늘 혹은 때때로/ 그리워지는 사람이 있다는 건/ 얼마나 인생다운 일인가” 그리운 사람을 그리워하며 주지봉 가르맛길을 가쁘게 올랐다.

봉우리 아래로는 이내 속에 잠긴 마성벌이 결 고운 평화로 펼쳐져  있다. 참 고마운 풍경이다. 마을이 내려다보이는 봉우리 한 쪽에 신갈나무가 수줍게 핀 조그만 꽃을 널따란 잎사귀로 싸안고 있고, 그 사이로 나리꽃 붉은 송이가 숙인 고개를 다소곳이 내밀고 있다. 문득 “사람만이 세상의 주인이 아니라 세상 모든 것이 사람이나 마찬가지로 간절하고 두렵고 사무친다.”는 최명희의 말이 떠오른다. 이 모두 얼마나 간절한 생명체들인가. 있다. 참 고마운 풍경이다. 마을이 내려다보이는 봉우리 한 쪽에 신갈나무가 수줍게 핀 조그만 꽃을 널따란 잎사귀로 싸안고 있고, 그 사이로 나리꽃 붉은 송이가 숙인 고개를 다소곳이 내밀고 있다. 문득 “사람만이 세상의 주인이 아니라 세상 모든 것이 사람이나 마찬가지로 간절하고 두렵고 사무친다.”는 최명희의 말이 떠오른다. 이 모두 얼마나 간절한 생명체들인가.

소설 「혼불」 하나에 전 생애를 불살라 넣고 홀연히 세상을 떠난 최명희(1947~1998)의 열정을 몸으로 느껴보고 싶어 허위허위 달려갔던 길이 파노라마로 펼쳐진다. 주지봉을 내려가면 최명희를 만난 감회를 우선 일기로라도 정리해야겠다는 생각을 하고 있을 때 핸드폰이 울린다.

“나요, 어디 있어? 빨리 이리 와요!”

언제나 인심이 넉넉한 옆집 성씨다. 성씨도 나처럼 공직 한 생애를 마감하고, 한촌살이에 젖어 살면서 술 빚는 일을 취미 삼고 있다. 자기가 빚은 술로 이웃들과 어울리기도 좋아한다.

성씨는 좋겠다. 먹고 싶을 때 먹고, 마시고 싶을 때 마시고-. 성씨뿐이 아니다. 동네 사람 다 그렇게 살고 있다. 일하고 싶을 때 일하고, 놀고 싶을 때 놀고, 취하고 싶을 때는 언제나 취한다. 이 또한 한촌의 살가운 삶이 아니랴.

주지봉 내림길을 타고 성씨 집으로 가면서 문학관에서 들은 최명희의 말을 다시 떠올린다.

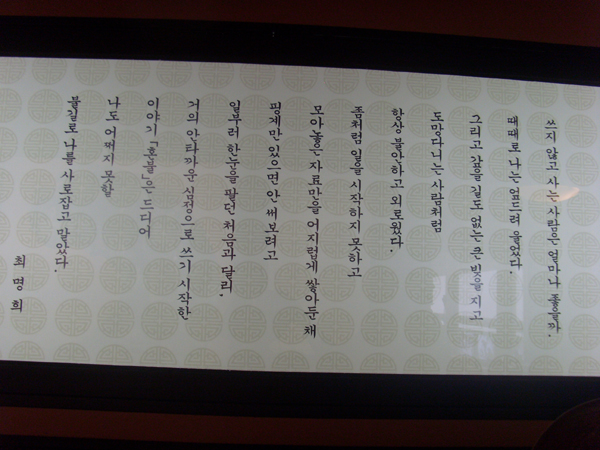

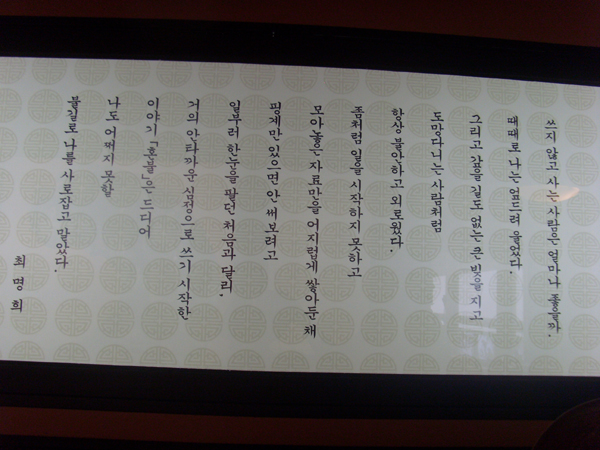

“쓰지 않고 사는 사람들은 얼마나 좋을까. 때때로 나는 엎드려 울었다. 그리고 갚을 길도 없는 큰 빚을 지고 도망 다니는 사람처럼 항상 불안하고 외로웠다.……”

최명희처럼의 간곡한 생애를 살고 있지 못하다 할지라도, 나도 이따금 불안과 외로움의 깊은 늪에 빠질 때가 있다. 어쩌면 그것은 내가 평생 안고 가야할 짐일지도 모르겠다.

나는 무엇으로 한촌을 살고 있는가. 성씨는 술을 빚어 나누는 재미로 살고, 마을 사람들은 열심히 들을 가꾸면서 살아가는데-. 새소리 물소리 들으며, 산과 흙과 어울려, 그 속을 사는 사람들과 더불어 살리라 했다. 글 속에 그 삶을 담으며 살 것이라 했다. 그렇게 살고 있다. 아니 그렇게 살고 있지 못하다고 느껴질 때, 나는 외롭다.

글이 잘 써지지 않는다. 좋은 글을 쓸 수 있을 만큼 곡진한 삶을 살고 있지 못한 탓일까. 글로 드러낼 수 있는 내공이 너무 빈한하기 때문일까. 누가 글쓰기를 압박하는 것도 아니건만, 그 압박에서 자유롭지 못할 때가 있음은 무슨 까닭일까.

공연히 불안했다. 공연한 불안이 아니었다. 언젠가 소설가 박범신이, 자기가 글을 쓰는 이유는 ‘오직 소설을 쓸 때만 내 실존이 살아 있음을 느끼기 때문’이라고 한 적이 있다. 그 때 우울, 슬픔, 분노, 고독감을 모두 날릴 수 있다고 했다. 그런 심정이었다. 글을 쓸 때만이 불안과 외로움 속에서 벗어날 수 있고, 존재의 의의를 실감할 수 있을 것 같았다.

글이 잘 써지지 않던 어느 날, 몇 년 전에 읽은 최명희의 「혼불」을 생각해 냈다. 그 최명희가 그리웠다. 한 편의 소설을 위하여 한 생명을 오로 지 살았던 작가의 모습이 그리웠다. 그리고 달렸다. 서너 시간을 숨 가쁘게 달려간 끝에 남원시 사매면 서도리 혼불문학관에 닿았다. 작품의 등장인물인 청암부인과 율촌댁, 강모와 강실이가 살았던 곳, 배경 무대가 된 종가집이 있고 청호저수지가 있는 곳이다. 지 살았던 작가의 모습이 그리웠다. 그리고 달렸다. 서너 시간을 숨 가쁘게 달려간 끝에 남원시 사매면 서도리 혼불문학관에 닿았다. 작품의 등장인물인 청암부인과 율촌댁, 강모와 강실이가 살았던 곳, 배경 무대가 된 종가집이 있고 청호저수지가 있는 곳이다.

남원에서 전주 방향으로 17호선 국도를 타고 가다가 오수 가는 방향으로 접어들어 서도리 굽이굽이 좁은 길을 따라 한참을 들어가니 마을길이 나오고 길 끝자락에 문학관이 자리 잡고 있었다.

널따란 뜰에 노송 한 그루를 세워두고 팔작지붕 ㄱ자 커다란 집 안에 최명희의 혼불이 살고 있다. 지난봄에 고등학교 교장을 퇴임했다는 김주완 선생이 해설사가 되어 작가의 모습이며 혼불의 세계를 안내하고 있다. 문학을 전공하지는 않았지만 작가와 작품이 너무 좋아 자원하여 안내자가 되었다고 한다.

그 문학관에는 작가의 문학적 생애에 관한 여러 가지 자료와 ‘혼불’ 속의 사건이 연보로 정리되어 있고, ‘혼불’을 써나갔던 집필실이 생생하게 재현되어 작가와 작품의 짙은 향기를 살려내고 있다. 주인공 강모와  효원의 혼례식, 강모와 강실의 소꿉놀이 등의 장면들이 디오라마로 만들어져 작품 속의 장면들을 현실의 모습으로 볼 수 있게 해놓았다. 효원의 혼례식, 강모와 강실의 소꿉놀이 등의 장면들이 디오라마로 만들어져 작품 속의 장면들을 현실의 모습으로 볼 수 있게 해놓았다.

소설 「혼불」은 전라도 남원땅 양반 가문의 몰락 과정을 그린 작품으로, 무너져가는 종가를 지키는 며느리 3대의 얽히고설킨 사연과 함께, 잡초 같은 삶을 이어가는 보통사람들의 얘기를 통해 고난의 시대를 이겨나가는 이들의 정신세계를 그리고 있는 작품이다. ‘혼불’이란 우리 몸 안에 있는 불덩어리로 사람이 제 수명을 다하고 죽을 때 미리 그 몸에서 빠져나간다는 목숨의 불, 정신의 불이라고 한다.

최명희는 1980년 신춘문예 당선 후 곧바로 소설 「혼불」 집필에 들어간다. 그리고 이듬해 1부를 완성해 동아일보 창간 60주년 기념 2천만 원 고료 장편소설 공모에 응모하여 당선되는 것을 계기로 집필을 계속하여, 1988년부터 1995년까지 월간 「신동아」에 제2부에서 제5부까지 연재하고 이듬해에 전10권으로 출간하게 된다.

작가 자신이 말하듯, ‘어쩌지 못할 불길’로 그를 사로잡은 「혼불」 하나만을 위하여 작가가 쏟을 수 있는 모든 열정을 다 쏟았다. 자신의 ‘열정’을 이렇게 표현하기도 했다. 작가 자신이 말하듯, ‘어쩌지 못할 불길’로 그를 사로잡은 「혼불」 하나만을 위하여 작가가 쏟을 수 있는 모든 열정을 다 쏟았다. 자신의 ‘열정’을 이렇게 표현하기도 했다.

“나는 원고를 쓸 때면 손가락으로 바위를 뚫어 글씨를 새기는 것만 같은 생각이 든다. 그것은 얼마나 어리석고도 간절한 일이랴. 날렵한 끌이나 기능 좋은 쇠붙이를 가지지 못한 나는 그저 온 마음을 사무치게 갈아서 손끝에 모으고 생애를 기울여 한 마디 한 마디 파나가는 것이다.”

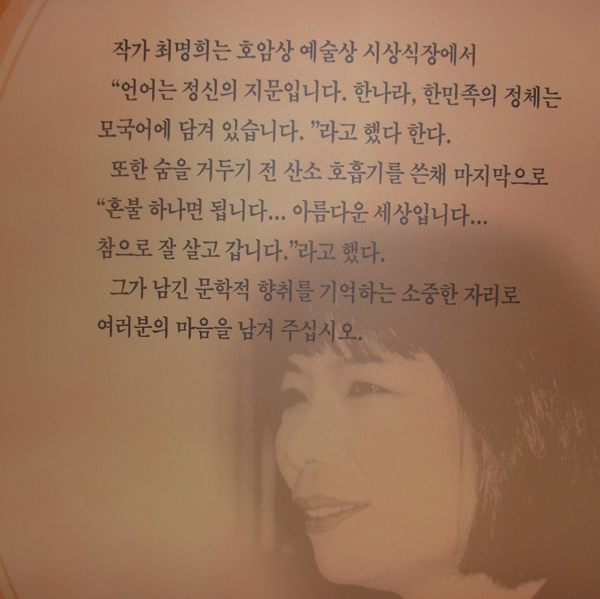

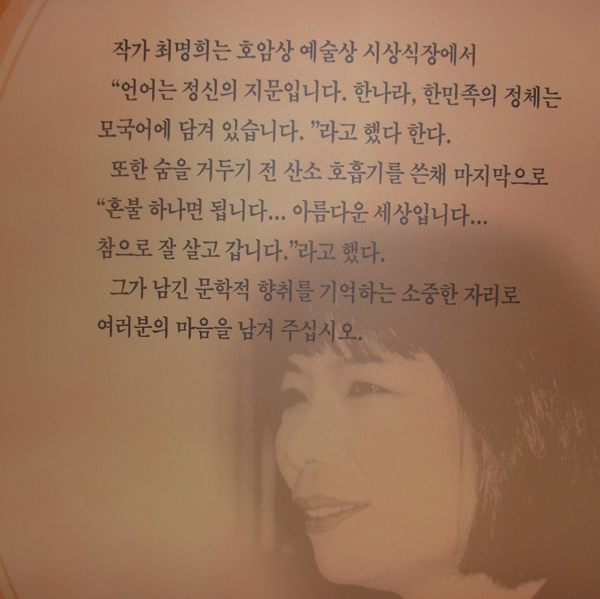

그리하여 그는 자신도 다스리지 못할 불길에 사로잡혀 「혼불」 집필을 끝냈지만, 고통스런 집필의 대가로 끝내는 자신의 생명까지 내놓아야 했다. 5부를 집필하던 1996년 8월경 이미 암이 발생했고, 무리해가며 원고를 완성하기 위해 애쓰다가 결국 1998년 12월11일 쉰 한 살의  나이로 이승에서의 삶을 끝냈다. 탈고를 향해 치닫던 마지막 4개월 동안은 자리에 제대로 눕지도 않았다. 마침내 산소 호흡기를 쓴 채 “「혼불」 하나면 됩니다.… 아름다운 세상입니다.… 참으로 잘 살고 갑니다.“라는 마지막 말을 남기고 숨을 거두어 갔다. 나이로 이승에서의 삶을 끝냈다. 탈고를 향해 치닫던 마지막 4개월 동안은 자리에 제대로 눕지도 않았다. 마침내 산소 호흡기를 쓴 채 “「혼불」 하나면 됩니다.… 아름다운 세상입니다.… 참으로 잘 살고 갑니다.“라는 마지막 말을 남기고 숨을 거두어 갔다.

작가의 치열한 정신과 작품의 세계에 침잠하다가 문학관을 나오니 뜰 아래로 보이는 청호저수지에는 마치 작가의 혼을 담고 있기라도 하듯 깊이 모를 못물이 푸르고도 그윽하게 잠겨 있다. 그 물속에, 사는 일이며 쓰는 일, 사색하는 일에 대한 열정의 천박을 돌아보지  못한 채 불안과 외로움에 떨고 있는 왜소한 한 사내의 무젖은 그림자가 드리워져 있었다. 못한 채 불안과 외로움에 떨고 있는 왜소한 한 사내의 무젖은 그림자가 드리워져 있었다.

전주로 향했다. 조선 태조의 영정이 모셔진 경기전이 있는 고도 전주에 최명희가 살고 있기 때문이다. 전주시 화원동(현 풍남동)에서 태어난 최명희는 세상을 이미 떠난 지 십 수 년도 넘었지만, 이승 문학관의 주인공이 되어 그리워 찾아오는 사람들을 반겨 맞고 있다.

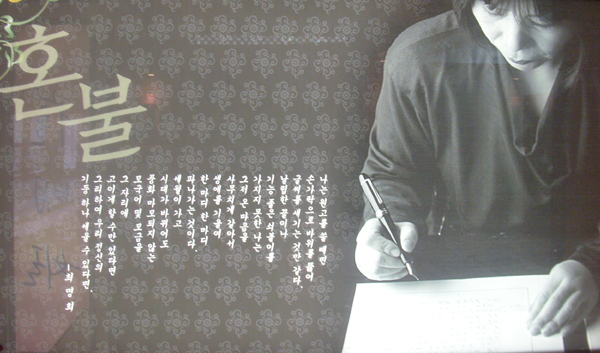

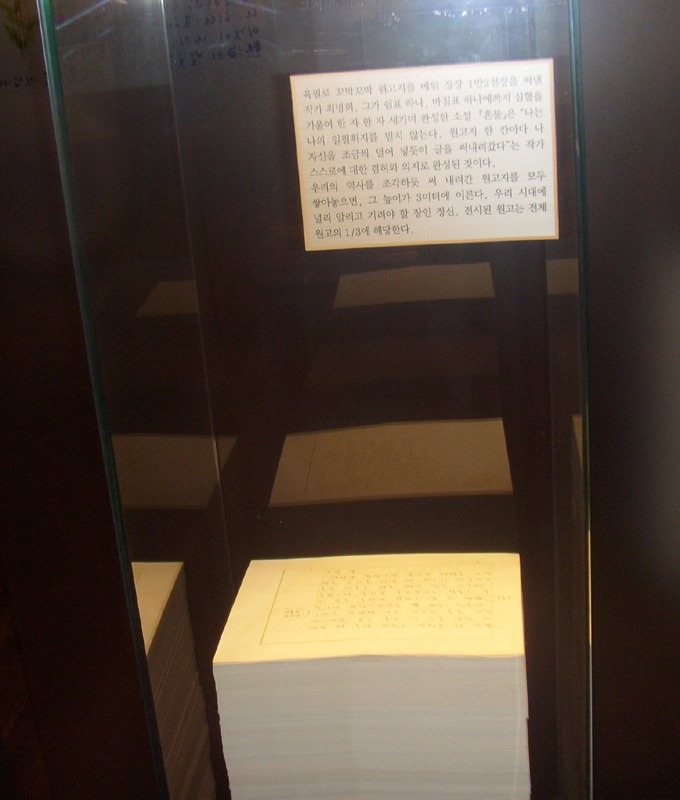

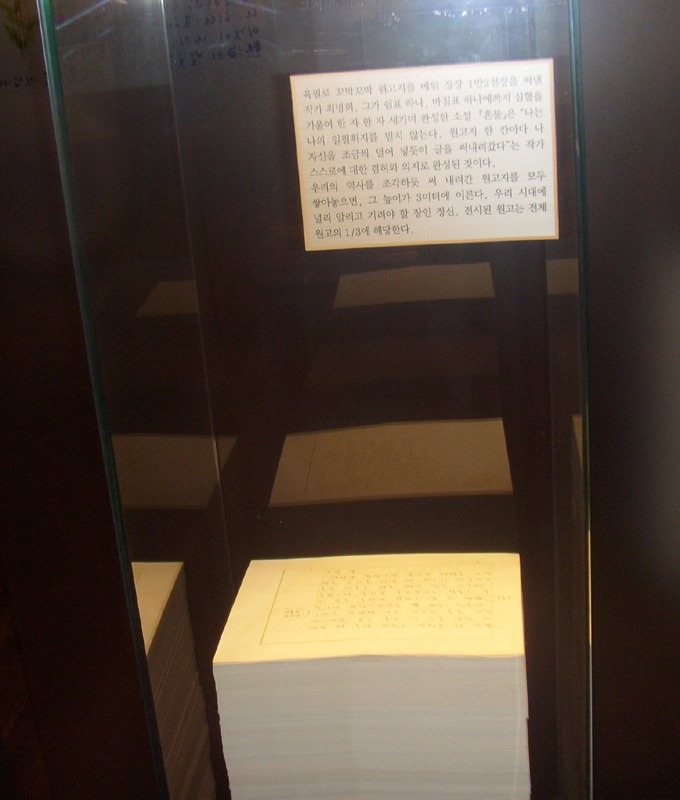

전주한옥마을 경기전 옆에 한옥으로 자리 잡고 있는 최명희문학관은 작가의 문학적 생애며 생전의 다양한 모습들, 그가 쓴 소설, 수필, 콩트 등의 작품 목록과 작품이 실린 책, 그리고 그에 대한 학자들의 연구 성과들을 정리해 놓았다. 지인들과 서로 나눈 편지글을 통해 그의 정신세계를 엿볼 수 있게도 했다. 다 재어 놓으면 높이가 3미터에 이른다는 1만2천 장의 「혼불」 원고가 유리 상자 안에 높다랗게 쌓여 있는데, 「혼불」을 쓸 때 “나는 나의 일필휘지를 믿지 않는다. 원고지 한 간마다 나 자신을 조금씩 덜어 넣듯이 글을 써 내려갔다.”라고 전주한옥마을 경기전 옆에 한옥으로 자리 잡고 있는 최명희문학관은 작가의 문학적 생애며 생전의 다양한 모습들, 그가 쓴 소설, 수필, 콩트 등의 작품 목록과 작품이 실린 책, 그리고 그에 대한 학자들의 연구 성과들을 정리해 놓았다. 지인들과 서로 나눈 편지글을 통해 그의 정신세계를 엿볼 수 있게도 했다. 다 재어 놓으면 높이가 3미터에 이른다는 1만2천 장의 「혼불」 원고가 유리 상자 안에 높다랗게 쌓여 있는데, 「혼불」을 쓸 때 “나는 나의 일필휘지를 믿지 않는다. 원고지 한 간마다 나 자신을 조금씩 덜어 넣듯이 글을 써 내려갔다.”라고  하여 작품을 이루기 위한 치열했던 번민의 행로를 고백하고 있다. 그렇게 자신을 원고지 간에 다 덜어 넣던 날 그는 ‘혼불’을 안고 우리의 곁을 훌쩍 떠났다. 하여 작품을 이루기 위한 치열했던 번민의 행로를 고백하고 있다. 그렇게 자신을 원고지 간에 다 덜어 넣던 날 그는 ‘혼불’을 안고 우리의 곁을 훌쩍 떠났다.

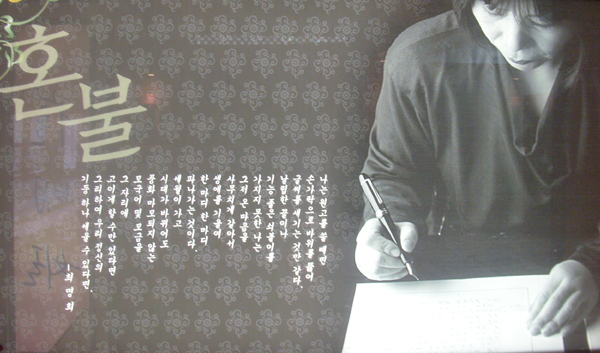

최명희문학관을 나오면서 문 앞을 다시 돌아보니, 어느 신문 편집국장에게 보낸 편지글 중의 한 부분이 필체를 그대로 담아 커다랗게 새겨져 있었다. “……제 고향 땅의 모국어에 의지하여 문장 하나를 세우고, 그 문장 하나에 의지하여 한 세계를 세워 보려 합니다.……” 그 말을 읽는 순간 그의 생애가 다시 한 번 각인되면서 그의 치열했던 작가의식이 새삼스런 전율이 되어 뇌리를 찔러 왔다.

귀로를 달리면서도 전율은 쉽사리 스러지지 않았다. 오직 문학만을 위하여 태어나고 살고 죽어갔던, ‘혼불’을 위하여 모든 것을 다 바치고 쓸어 넣었던 그의 생애를 생각하면 온몸을 뚫고 솟아오르는 전율을  다스리기가 어려웠다. 다스리기가 어려웠다.

내가 글을 쓴다는 것은 무엇인가. 그저 삶의 무료를 메우기 위하여, 적적한 삶에 조금의 위안이라도 얻기 위하여 쓰는 흉내나 내고 있는 것인가. 내가 글을 쓰는 정신의 기둥은 무엇을 받치고 있는가. 무엇을 위하여, 무엇을 추구하며 쓰려하는 것인가.

혼란스러웠다. 내 몸속에서 일고 있는 혼불은 타오를 길을 찾지 못해 발싸심을 하고 있는 것 같다. 나의 혼불은 무엇으로 타야 할까. 어디로 타올라야 할까. 그리고 그 불은 마침내 어떤 모습으로 나를 빠져 나갈 수 있을 것인가.

핸드폰이 울렸다.

“어디쯤이오? 언제 와?” 옆집 성씨였다.

언제면 나는 치열하고도 잘 정돈된 내 영혼의 집에 당도할 수 있을까.♣(2012.6.25.) |  있다

있다

효원의 혼례식

효원의 혼례식 작가 자신이 말하듯

작가 자신이 말하듯 나이로 이승에서의 삶을 끝냈다

나이로 이승에서의 삶을 끝냈다

전주한옥마을 경기전 옆에 한옥으로 자리 잡고 있는 최명희문학관은 작가의 문학적 생애며 생전의 다양한 모습들

전주한옥마을 경기전 옆에 한옥으로 자리 잡고 있는 최명희문학관은 작가의 문학적 생애며 생전의 다양한 모습들 하여 작품을 이루기 위한 치열했던 번민의 행로를 고백하고 있다

하여 작품을 이루기 위한 치열했던 번민의 행로를 고백하고 있다 다스리기가 어려웠다

다스리기가 어려웠다