날카로운 기계음이 이른 아침 마을 숲의 정적을 갈기갈기 찢는다. 기계톱이 아름드리나무들을 베어내는 소리다. 나이테가 수십 개씩이 그어져 있는 은행나무며 느티나무 회나무 들이 맥없이 쓰러져 토막 나버렸다. 나무들이 쓰러지고 가지들이 널브러진 강둑은 해일이 짓이기고 간 해안 같았다. 하천 재해 예방 사업을 한다며 관의 위탁을 받은 업자들이 마을을 찾아왔다. 오랜 세월이 흐르는 동안 퇴적된 모래와 흙을 긁어내고 강바닥에서 자라고 있는 풀과 나무를 쳐내어 물의 흐름을 원활하게 하는 일이라 했다. 강 중간 중간에 있는 보(洑)도 준설하여 가뭄과 홍수를 대비한다고 했다.  막대한 예산이 투입되는 일이라 했다. 4대 강에는 멀쩡한 보도 때려 부수어 물을 흘려보내려 한다는데, 웬일로 이런 일을 하느냐며 마을 사람들은 반색을 했다. 물이 잘 흘러 논물도 잘 갈무리되고, 넘실대는 물로 강 풍경도 좋아질 것이라며 기대에 찼다. 막대한 예산이 투입되는 일이라 했다. 4대 강에는 멀쩡한 보도 때려 부수어 물을 흘려보내려 한다는데, 웬일로 이런 일을 하느냐며 마을 사람들은 반색을 했다. 물이 잘 흘러 논물도 잘 갈무리되고, 넘실대는 물로 강 풍경도 좋아질 것이라며 기대에 찼다.

문제가 생겼다. 보에 물이 많이 차게 하자면 방축이 튼튼해야 하는데,지금 방축의 폭과 높이를 곱절쯤은 늘려야 한다는 것이다. 그러면 강 쪽으로 넓히고 높이면 되겠네. 그게 안 된다는 것이다. 강폭을 최대한 확보해야 하기 때문에 마을 쪽으로 확장해야 한다고 했다.  마을 쪽이라면 노거수가 우거져 있는 마을 숲이다. 마을의 공원일 뿐만 아니라 외지인들도 찾아와 휴식을 즐기는 청량한 쉼터다. 숲의 강둑 안쪽에 있는 고목들을 없애야 한다고 했다. 이장은 벌써 무슨 교섭을 받았는지 나무 값은 보상해주기로 했다며, 그 보상이 자기 공인 듯 외고 다녔다. 다 합쳐 사백여만 원을 준다는데 그 돈이 어디냐는 투였다. 마을 쪽이라면 노거수가 우거져 있는 마을 숲이다. 마을의 공원일 뿐만 아니라 외지인들도 찾아와 휴식을 즐기는 청량한 쉼터다. 숲의 강둑 안쪽에 있는 고목들을 없애야 한다고 했다. 이장은 벌써 무슨 교섭을 받았는지 나무 값은 보상해주기로 했다며, 그 보상이 자기 공인 듯 외고 다녔다. 다 합쳐 사백여만 원을 준다는데 그 돈이 어디냐는 투였다.

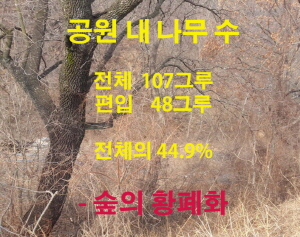

그 돈에 오랜 세월 정들여 온 나무들을 쉽사리 없앨 수 있단 말인가.나무들이 무참히 베어져 나가는 광경을 상상하기조차 끔찍했다. 공사 시행처인 시청의 담당자에게 전화를 했다. 재해 예방도 좋지만 오래된 나무들을 살릴 방법도 생각해야 할 것이 아니냐며 항변하듯 말했다. 곧 주민 공청회를 열겠다고 했다. 공원에 있는 나무들을 다 헤아려 보았다. 모두 107그루의 나무 중에 공사에 쓸려 가야할 나무들이 48그루나 되어 반수에 가까웠다. 이 많은 나무를 없어지게 해야 한단 말인가. 사진으로 찍고 통계도 내어 영상 자료를 만들었다. 나 혼자 하는 일이었다. 숲을 다치게 해서는 안 된다며 나와 뜻을 함께하려는 사람도 없지 않았지만, 적지 않은 연치들을 안고 있는 탓인지 세상일에 관심 줄을 걸고 있는 사람은 그리 많지 않았다. 며칠 뒤에 이장이 마을 사람들 모두 회관으로 모이라는 방송을 했다.시청의 관계자와 시공업자가 사람들 앞에 섰다. 업자 측에서 현황판을 펼쳐놓고 공사의 진행 방향에 대해 설명했다. 결국 나무를 처치해야 된다는 것이다. 나도 준비해간 자료를 보여주면서, 마을 숲은 주민의 중요한 자산이요, 정신적인 안식처라는 것을 강조하고 어떻게 하든 나무가 보존이 될 수 있도록 해달라고 호소했다.  숲 쪽이 아닌 강 쪽으로 둑을 확장하거나, 꼭 숲 쪽으로 해야 하면 최소화해서 편입되어야 하는 나무는 이식해 달라고 했다. 그런 호소를 하는 동안 시공자 측은 가만히 듣고 있는데, 이장의 표정은 일그러지고 눈빛은 끓고 있었다. 마을 사람들의 얼굴에는 잠시 여린 그늘이 지나갈 뿐이었다. 보상금이 날아갈까 염려하고 있지는 않았는지 모르겠다. 고려해보겠다는 업자 측의 말로 설명회가 끝났다. 숲 쪽이 아닌 강 쪽으로 둑을 확장하거나, 꼭 숲 쪽으로 해야 하면 최소화해서 편입되어야 하는 나무는 이식해 달라고 했다. 그런 호소를 하는 동안 시공자 측은 가만히 듣고 있는데, 이장의 표정은 일그러지고 눈빛은 끓고 있었다. 마을 사람들의 얼굴에는 잠시 여린 그늘이 지나갈 뿐이었다. 보상금이 날아갈까 염려하고 있지는 않았는지 모르겠다. 고려해보겠다는 업자 측의 말로 설명회가 끝났다.

이장이 나에게 대들었다. 조그마한 것도 나무냐며, 없앨 나무 수를 왜 부풀리느냐고 따졌다. 업자도 아닌 당신이 나에게 그런 말할 처지냐며 되받았지만, 자기 뜻을 이루고야 말겠다는 듯 결기를 숨기지 않았다. 그깟 나무 좀 베어내고 돈 좀 받아쓰는 것도 괜찮은 일이 아니냐고 하는 이들도 없지 않은 것 같았다.  내가 이 한촌을 무엇을 보고 찾아왔던가. 무엇을 벗 삼아 살고 있는가. 나무와 물, 산과 강, 바람소리와 새소리가 아니면 이 고적하고 고단하기까지 한 한촌의 삶을 찾을 일이 있었을까. 좀 외로워도, 그리운 게 많아도 그것들이 있기에 나는 살 수 있지 않았던가. 그것들은 고맙게도 내 외로움과 그리움을 아늑히 품어주지 않았던가. 내가 이 한촌을 무엇을 보고 찾아왔던가. 무엇을 벗 삼아 살고 있는가. 나무와 물, 산과 강, 바람소리와 새소리가 아니면 이 고적하고 고단하기까지 한 한촌의 삶을 찾을 일이 있었을까. 좀 외로워도, 그리운 게 많아도 그것들이 있기에 나는 살 수 있지 않았던가. 그것들은 고맙게도 내 외로움과 그리움을 아늑히 품어주지 않았던가.

그런 내 마음을 마을 사람들이 알아주기를 바라는 것은 가리사니 없는 일인지도 몰랐다. 연전 마을 사람들은 뒷산에 산판을 벌이겠다는 사람들에게 덜컥 길을 열어주어 숱한 나무들을 찍어내게 했다. 그때도 업자들은 마을 사람들에게 몇 푼 쥐어주었다. 그대로 두어도 별로 불편하지 않은 강둑 풀숲 길에 굳이 포장을 청원해 아롱진 풀꽃들을 회반죽으로 휘덮어버렸다. 고샅도 더 넓힌다며 풀꽃 길섶을 아스팔트로 짓이겨버렸다. 도시를 닮아가고 있었다.  그때마다 마음 아파하는 내 모습이야 마을사람들에게는 한낱 비솟거리에 지나지 않았을지도 모른다. 산야의 나무를 지천하게 보고 살아서 그런가. 논밭이며 두렁에 염치없이 돋아나는 풀꽃들이 잔미워서 그런가. 마을 사람에겐 풀은 예초기나 제초제로 문질러버려야 할 것이고, 웬만한 나무는 베어 없애야 할 것일 뿐이다. 없어지는 나무가 몇 푼이라도 물어오면 생광스러운 일이다. 그때마다 마음 아파하는 내 모습이야 마을사람들에게는 한낱 비솟거리에 지나지 않았을지도 모른다. 산야의 나무를 지천하게 보고 살아서 그런가. 논밭이며 두렁에 염치없이 돋아나는 풀꽃들이 잔미워서 그런가. 마을 사람에겐 풀은 예초기나 제초제로 문질러버려야 할 것이고, 웬만한 나무는 베어 없애야 할 것일 뿐이다. 없어지는 나무가 몇 푼이라도 물어오면 생광스러운 일이다.

업자와 이장 사이에 어떤 일이 더 오갔는지는 알 수 없지만, 나의 제안은 뜬구름이 되고 나무는 무참히 넘어졌다. 이장은 보상금을 쥐고 마을 발전을 위해 이바지했노라며 회심의 미소를 지을까. ‘나무를 봐도 아름답다고 여기지 않고 목재와 돈 덩어리로 보는 사람’은 ‘걸어 다니는 죽은 사람’(포리스트 카트, 「내 영혼이 따뜻했던 날들」)이라는 말이 오히려 공허하다.  나무는 죽지 않는다. 쓰러져도 수많은 생명체들과 구원한 세월을 살아가는 것이 나무다. 죽어도 흙 속을 스며들어 다시 산다. 나무를 죽일 수 있는 것은 사람일 뿐이다. 사람이 아니면 나무는 죽을 일이 없다. 나무는 죽지 않는다. 쓰러져도 수많은 생명체들과 구원한 세월을 살아가는 것이 나무다. 죽어도 흙 속을 스며들어 다시 산다. 나무를 죽일 수 있는 것은 사람일 뿐이다. 사람이 아니면 나무는 죽을 일이 없다.

사람은 나무에게 무슨 앙금을 긋고 있기에 ‘죽지 않는’ 나무를 굳이 죽이려 하는 것일까. 베어 넘어진 토막나무 위로 무룡태 같은 나무의 모습과 살천스런 사람의 얼굴이 뒤죽박죽 짓이겨진다. 사람은 나무에게, 나무는 사람에게 무엇인가. 그리고 나는 나무에게, 이 마을에게 무엇인지를 돌아보려는 마음이 그루터기 곁에 박혀있는 커다란 돌덩이 같다.♣(2019.7.10.) |